Мы все читаем те или иные книги, процесс чтения происходит спонтанно, мы легко понимаем смысл прочитанного, лишь иногда спотыкаясь на словах, значений которых мы не знаем. Между тем, речь человека (а письменность — это частный ее случай) — интереснейший и сложнейший феномен, находящийся на перекрестке нейрофизиологии, лингвистики и культуры. Соответствует ли буквально наш язык структуре мира, который нас окружает? Насколько универсальны базовые речевые конструкции (не являются ли они врожденными)? Насколько наша культура обусловлена речью и наоборот? Изучение этих нюансов всегда порождает еще больше новых вопросов, чем ответов.

Как люди, печатающие книги, мы время от времени задаемся дилетантскими вопросами о природе речи, языков, письменности. Ни в коем случае не следует рассматривать все, написанное ниже, как нечто, имеющее отношение к науке (хотя мы добросовестно изучили ссылки, хоть и не привели их в должный библиографический порядок). Статья абсолютно дилетантская, спекулятивная и предназначена исключительно для систематизации собственных мыслей. Также извините, что мы не используем слова «сознание», «интеллект», «когнитивность», «личность» потому что, к своему стыду, не очень понимаем, что они значат. Например, психолог Julian Janes полагает, что сознание вообще не посещало человечество вплоть до античных времен ("The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind", 1976). А биолог Donald Griffin считает, что сознание животных ничем не отличается от нашего. А еще если хорошо пробить в челюсть или ввести человеку пропофол, то и не будет никакого сознания, а когда очнется — опять будет. А если напиться как следует — тоже будет, но своеобразное. А уж сознания в контексте языка мы, пожалуй, вообще не будем касаться.

Человеческий мозг демонстрирует впечатляющие способности к обучению и применению знаний в нужных обстоятельствах. К примеру, учась языку, мы накапливаем словарь от 10000 до 30000 слов и приобретаем навык складывать эти слова вместе в правильные предложения, имплицитно подчиняющиеся правилам грамматики, включая спряжение глаголов, употребление местоимений, в некоторых языках — падежей. Или, например, такая непростая вещь, как прошедшее время в английском, где у многих глаголов в настоящем и в прошедшем времени одни и те же окончания (t или d), какие-то глаголы требуют изменения корня (sing-sang, came-come, catch-caught), а какие-то вообще непохожи на исходное слово (go-went). Книги по грамматике кодифицируют формирование английских past-tense, но англичане, когда говорят, вряд ли руководствуются правилами образования глаголов прошедшего времени, как и русские, в разговоре не задумываются о склонении существительных на -а, -я в единственном числе. Мы просто говорим и пишем, cначала допускаем ошибки, а потом, с опытом, эти ошибки исчезают.

Речь не ограничивается только звуковым воспроизведением слов и пониманием написанного. Есть язык жестов, обрабатывающийся теми же зонами, что и обычная речь. При изучении жестового языка взрослыми людьми он откладывается в тех же зонах мозга, которые задействуются при изучении обычного иностранного языка. При общении на языке жестов активируется слуховая и зрительная кора, на жестовых языках можно писать стихи, сочинять каламбуры и т. д. Также как и у обычных языков, в жестовых языках присутствует внеязыковая информация — эмоции, тон, просодия. Расстройства языка жестов затрагивают те же зоны, что и расстройства обычной речи. Отмечалась семафорная афазия у моряков, перенесших инсульт.

Почему животные не говорят и не пишут

Гены, связанные с речью

Во-первых, генные механизмы (напр. ген FOXP2), по-видимому сыгравшие главную роль в формировании языка у человека, у животных не претерпели необходимых эволюционных изменений. FOXP2 — фактор транскрипции, экспрессирующийся у человека в базальных ганглиях и регулирующий образование и активность сотен других генов. При всем при этом, он весьма консервативен, и только у человека произошло две мутации с появлением новых аминокислот в белке. Хронологически эти мутации совпали с разделением человека и обезъяны.

Уже у неандертальцев содержится «человеческая» версия данного гена (Krause, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig 2007). Кроме FOXP2. с большой вероятностью могут существовать и другие «языковые гены», которые еще недостаточно исследованы или вообще не открыты (Berwick, Hauser, & Tattersall 2013). Вообще, гены семейства FOXP в последнее время привлекают ученых не только их связью с речью, но и возможной связью нарушенной регуляции этих генов и раковых заболеваний (Maria Jesus Herrero, Yorick Gitton, The untold stories of the speech gene, the FOXP2 cancer gene, 2018).

Эмоциональная и коммуникационная сигнализация

Во-вторых, вычленения животными из чисто эмоциональной сигнализации (animal calls) звуков, несущих конкретную смысловую нагрузку (референциальных сигналов, communication signals), явно недостаточно для появления полноценной речи. Общение большинства животных обычно сводится к эмоциональным сигналам (по типу того, как в минуты опасности, люди иногда издают спонтанные возгласы или нечленораздельные звуки). Эмоциональная сигнализация у некоторых видов дифференцируется в референциальные сигналы, конкретизирующие событие, о котором животное оповещает других.

Самый излюбленный биологами пример — обезъяны-верветки, характером визга локализующие расположение опасного объекта (вверху или внизу), в соответствии с этим визгом другие обезъяны реализуют наиболее подходящую стратегию укрытия от хищника. Этих верветок исследовали Dorothy Cheney и Robert Seyfarth в Кении. Ученые выделили из «разговора» верветок три сигнала — о появлении леопарда, орла и змеи. В соответствии с сигналами верветки поднимались повыше на дерево, забирались в густые ветви или застывали на месте, оглядываясь в поисках питона. Интересно, что свои сигналы верветки не посылали в одиночестве а, в основном, в присутствии других особей, что указывает на произвольный характер этих референциальных сигналов.

Менее детально тем же исследователям верветок удалось выявить звуки (хрюканье), которые издавались при приближении к доминирующему примату либо к стоящему ниже по иерархии. Эти звуки очень трудно дифференцировать, никто сначала даже не заметил, что они разные. Это, кстати, показывает насколько неполны наши представления о сигнализации у животных и оправдывает неговорящих обезъян — если люди их не понимают, с какой стати обезъяны должны вдаваться в тонкости нашего языка? В коммуникациях между животными также участвует мимика и жесты. Есть даже теория о том, что речь эволюционировала из жестов, что представляется сомнительным — все-таки жесты требуют, чтобы их видели, а это невозможно ночью или когда адресат сообщения чем-то занят.

Животные в состоянии понимать сигналы опасности, местонахождения еды, настроение хозяина или доминирующего самца, и вообще они весьма сообразительны. Но все попытки научить высших приматов разговаривать как люди, закончились неудачей. Большинство таких программ было закрыто и подвергнуто резкой критике в научных кругах за спекуляции и подтасовку результатов. Во всех случаях то, чем занимались приматы, в принципе не соответствовало критериям языка — спонтанности, соблюдения порядка слов, осмысленной рекурсии и т.д. Речь обезъян, оперирующих длинными фразами больше походила на речь больных афазией Брока. На сегодняшний день, остается, несколько «говорящих» обезьян, самый умный из которых, самец бонобо по имени Канзи, вроде бы понимает пару сотен языковых форм (уровень 19-месячного ребенка), может строить придаточные предложения, знает логические прогрессии, понимает аналогии, в его речи есть спонтанность. Канзи — наиболее обнадеживающий шимпанзе, возможно обладающий в какой-то степени знанием языка.

Как эволюционировала речь?

в 1866 г. Парижское лингвистическое общество запретило в своих стенах какие-бы то ни было дебаты о происхождении языка. Этот запрет приводится сейчас как пример интеллектуальной цензуры, но на тот момент, они, вероятно, поступили правильно. И сегодня абсолютно все теории на этот счет являются спекулятивными. Предположения, высказывающиеся в данной статье, не менее спекулятивны, потому что между нами и нашими предками — только миллионы лет, камни, кости и несколько открытий в генетике и нейрофизиологии.

Что нужно для того, чтобы говорить?

- Полноценный речевой аппарат (таковой был уже у Homo Heidelbergensis).

- Объединение внимания — говорящий и слушающий должны быть уверены, что они имеют в виду один и тот же предмет разговора.

- Имитация. Новое слово не распространится в пределах сообщества, если его не будут передавать без существенных искажений.

- Мотивационные и иконические знаки (напр. дым, знак огня), символы, конечно не такие прямые — человек без проблем может употреблять огромное количество слов-символов, значение которых строго конвенционально. Иконы и символы не всегда выражаются вербально, а животные вообще их мало понимают, если заранее не знают, но повторяющиеся символические жесты полезны уже тем, что по ним можно предугадывать дальнейшее поведение особи. Да, забыли совсем, у людей есть еще и, надеемся, еще будет, ономатопея, подражание звукам природы и животных.

- Нахождение паттернов. Человек не может сопротивляться нахождению взаимосвязей повсюду среди объектов и собственного опыта. Различать повторяющиеся последовательности слогов умеют уже младенцы. Распускаются ли цветы весной, кусают ли нас комары вечером, слушаем ли мы музыку, решаем ли кроссворды — мы имеем дело с разными паттернами и взаимосвязями. Главное, не видеть их везде, или, по крайней мере, держать это при себе. Теперь, правда, влияние номера автобуса на котировки акций называется «инклюзивным мышлением», но 20 лет назад это называлось бредовым синдромом и лечилось аминазином.

Чем язык не является

- Изобретением. Может ли быть язык таким же изобретением как агрокультура, колесо или даже письменность и книгопечатание? Можно представить доисторического гения, который даже научил какому-то языку свое племя, а те — всех остальных. Но изобретения распространяются беспорядочно и неравномерно, и даже колесо было неизвестно во многих частях света до двадцатого века. С языком же совершенно не так — люди просто не могли удержаться от того, чтобы везде и всегда учить язык. Даже когда глухонемые дети собирались ненадолго вместе, они тут же выдумывали свой язык жестов, который (если дети собирались надолго) через несколько поколений становился полноценным языком со своим синтаксисом и грамматикой. Люди, не склонные к изобретению колеса, никогда его не изобретут, а возможность научиться языку, похоже, встроена в нас изначально.

- Побочным продуктом. Возможно, естественный отбор предпочитал более сообразительных, а язык просто последовал за этим отбором. Ноам Хомски говорил о «возникших физических свойствах мозга, достигших определенного уровня сложности». Между тем, тот же Хомски не раз говорил, что чрезвычайная сложность языка закреплена в нас биологическим наследованием и внезапно не «возникнет». Язык — слишком сложный и слишком хорошо адаптирован к коммуникации, чтобы быть побочным продуктом чего-то еще (интересно, чего? Обычно такие вопросы в науке не остаются долго без ответа). Лингвист из Гавайского университета Dereck Bickerton однажды высказал предположение, что одна макромутация вывела язык из его «прото»-состояния к настоящему современному синтаксическому языку. Как бы то ни было, в свете эпигенетики и такое предположение полностью отвергать нельзя, хотя это весьма радикально.

- Открытием. Открытие языка, как это не глупо прозвучит, более реалистично, чем его изобретение. Разумеется, речь идет о попытках понять одним человекам инструментальное поведение другого. Наблюдая поведенческие эпизоды других, можно предполагать их значение и осуществлять антиципации, даже если объект наблюдения вообще не собирался никак общаться. И чем больше принимающий открывал, тем большую ценность это представляло для продуцирующего, потому что его начинали понимать. Вероятно, в становлении языка даже не обошлось без таких открытий, но «открыть» полностью готовый к употреблению язык просто невозможно по определению.

Для чего появился язык?

Интересно, для чего же, в первую очередь, появилась такая грандиозная по сложности и адаптивности система, как язык? Очевидно, что для коммуникации, но может быть, сначала развилась способность мыслить на языке, которая потом уже стала использоваться для коммуникации? Язык, безусловно должен соответствовать уже имеющейся у нас концептуальной системе. Наши предшественники давали название вещам потому, что у них имелась концепция этих вещей. Мысль, однако, не требует фонетики, морфологии и синтаксиса. Возможно, язык позволяет обрабатывать наши концепты быстрее, чем было бы без него, но сам он не нуждается в этих концептуальных тонкостях, чтобы проявиться. Причина языка — коммуникация. Звучит банально. Но совершенно резонно и научно обосновано, что язык развивался как одна важная часть эволюционирующего мозга и ей изначально отводилась роль осуществлять взаимосвязь между одним разумом и другим, а не в том, чтобы помогать нам в наших частных мыслях. Л. Выготский вообще считал, что язык и мышление развиваются параллельно и независимо. Фонология не нужна для различения умственных концептов, но необходима для четкого различения десятков тысяч слов. Язык наших мыслей не нуждается в согласовании частей предложения. Разница между «сам» и «себя» важна лишь для того, чтобы вашу идею понял другой человек, но сама идея совершенно понятна вашему мозгу еще до дого, как вы начинаете строить фразу. А большая часть синтаксиса в разговорном языке нужна для того, чтобы «сжать» мысль, имеющую много различных измерений в одно измерение — временное.

Теории о происхождении языка

Существуют разные точки зрения на происхождение языка, например, профессор лингвистики и антропологии Мичиганского университета Robbins Burling, категорически и небезосновательно отрицает роль первичной животной сигнализации в образовании языка (Robbins Burling, "the Talking Ape", 2005). Другие же лингвисты (как правило, с опытом в приматологии) склонны полагать, что из систем этих сигналов каким-то образом выделялись фонемы, принимающиеся сородичами и передающиеся следующим поколениям. Со временем, эти базовые структуры дополнялись морфологией, семантикой, синтаксисом и грамматикой. Ближе всего к синтаксису, кажется, подобрались горбатые киты. Их песни представляют собой несколько коротких «фраз», повторяющихся определенным образом и формируя «музыкальную тему». Фразы и темы у разных популяций китов отличаются друг от друга и со временем постепенно изменяются. Соединение элементов песни китов напоминает синтаксис, но нет никаких доказательств того, что отдельные элементы несут какое-то значение или значение песни складывается из ее частей.

Против предположения о референциальных сигналах часто приводится факт, что аппарат первичной животной сигнализации у человека сохранился в неизменном виде, и если язык сильно эволюционировал, то имело бы смысл развить как-то и наши animal calls. Но эволюционировал неокортекс, а реакция в критичных для жизни ситуациях почти бессознательна и много коры не требует. Здесь работают другие нейронные цепи, более короткие (например, от латерального коленчатого тела к миндалине — всего один синапс). И сохранились такие первобытные структуры в нашей голове именно для того, чтобы вовремя убежать от леопарда или отпрыгнуть от выезжающего из-за поворота грузовика.

Роль генетики во всем этом пока недостаточно изучена, но теория генеративной грамматики Ноама Хомски заставляет задуматься о том, не является ли ряд речевых функций у человека врожденным? До Хомски господствовал бихевиористский подход — ребенок рассматривался как «чистый лист», заполняющийся по мере опыта и обучения. Скиннер считал, что можно путем награды и наказания научить кого угодно чему угодно, в том числе и языку (такими опытами было потрепано немало обезъян). Ни о каком наследовании речь даже и не шла. Первым, кто бросил вызов бихевиористам был Хомски, посчитавший, что ребенок в принципе неспособен познать всю ужасающую сложность языка за несколько лет, будучи до этого tabula rasa с базовыми способностями к обучению. Это была революция в науках о языке и психологии, переключившая внимание с языковых различий на универсальные функции, которые, вероятно, заложены изначально и наследуются. По крайней мере, в своей книге «Language and Mind» Хомски привел множество захватывающих и любопытных моментов из коммуникации маленьких детей, строящих почти правильные предложения, не зная при этом никаких правил и не имея возможность их где-либо получить.

Удивительно, но об этом задумывались еще в янсонистских монастырях в 1660 г. Книга «Грамматика Порт-Рояля» содержит, наряду с архаичными концепциями, вполне современные взгляды на лингвистику. Примечательно, что Дю Марсаис, интерпретировавший грамматику Порт-Рояля, утверждал, что глубокие структуры с абстрактной организацией лингвистических форм «присутствуют для ума» как сигнал, с их поверхностными структурами, продуцированными или полученнными органами тела.

В пользу врожденной грамматики можно привести ряд примеров образования креольских языков из языков-пиджинов. Креольские языки формировались как средство общения между людьми-носителями разных языков и разных культурных традиций. Сначала появлялся упрощенный пиджин, позволяющий примитивное общение на бытовые и профессиональные темы, но через несколько поколений пиджин становился полноценным языком со сложной грамматикой и своими правилами (например, язык Gullah, ставший прообразом современного африканского американского). Такие языки (в т. ч. языки жестов, напр. никарагуанский, изобретенный детьми) существуют во многих регионах мира, самое поразительное в них — это схожесть грамматических структур.

Сразу после прихода к власти, коммунистическое правительство Никарагуа в 1979 г. расширило программу для обучения глухих детей (с 50 до 100 чел.) и открыло два профтехучилища на 400 чел. Программа базировалась на чтении по губам на испанском языке, но полностью провалилась, потому что вместо подобной ерунды дети просто взяли и придумали свой жестовый язык, удобных для них, а не для составителей государственных программ. То, что это настоящий язык выяснилось только через 7 лет после привлечения лингвистов из Массачусетского технологического института к изучению феномена, который многие учителя считали простым издевательством детей, которые не хотят учиться. Сначала это был примитивный пиджн, но через 3 поколения стал сложным языком со всеми присущими языку атрибутами и официальным названием "Idioma de Señas de Nicaragua" (ISN). Что примечательно, старшее поколение продолжает использовать менее сложные («пиджинообразные») варианты этого языка жестов. Может, потому что прекратили общаться с молодежью, закончив школу, а может не справились с возросшей сложностью языка.

Ребенок начинает говорить только на втором году жизни, имея как минимум полтора года для того, чтобы удивить нас своей врожденной грамматикой. Причем, вероятно уже в пренатальном периоде плод начинает воспринимать ритм и интонацию родного языка — иначе сложно объяснить тот факт, что четырехдневные младенцы по-разному реагируют на разговор на родном языке (ведущийся не его матерью) и разговоры на других языках. Младенцы 4,5 месяцев уверенно отличают свое имя от других имен с тем же количеством слогов и формой ударения. Наблюдаемая на втором году речь ребенка является конечным результатом долгого процесса приобретения языка, который совершенно неочевиден даже для проницательного наблюдателя-родителя.

По поводу врожденной грамматики и противоположных ей точек зрения возникали ожесточенные споры. Из противоборствующих теорий, помимо бихевиористской, можно выделить гипотезу Сепира-Уорфа, утверждающую, что речь обусловливает мышление. Уорф считал, что мир до языка был «представлен как калейдоскопический поток впечатлений». С любой стороны, это нонсенс. Ни одна улитка не смогла бы прочертить свой путь по побережью, если бы ее мир был столь сумбурен. Если мир содержит явления, которые хотят тебя уничтожить, а также и тебе неплохо бы кем-нибудь позавтракать, лучше не запутываться в калейдоскопическом потоке впечатлений, а точно знать что есть что, а то съедят тебя.

Теория Сепира-Уорфа (лингвистический релятивизм) базировалась на полисемии в языках некоторых племен, обозначающих снег или воду множеством понятий, кроме того, Уорф обращал внимание на то, что в языке индейцев хопи отсутствуют числительные, обозначающие отрезки времени. Индейцы пирахо знают три числительных, но означают они не числа, а «что-то чего больше, чем было прежде». Также проводились эксперименты с цветами — люди, в лексиконе которых было слово «голубой» (как вы догадались, это были русские люди) вроде бы быстрее выделяли этот цвет из синей палитры. В Science мелькнула статья о рабочей памяти японцев и итальянцев, где субъект ставится в конце и начале предложения. В целом же, ни строгая, ни мягкая теория обусловленности мышления языком не нашла никаких серьезных экспериментальных подтверждений. Что касается индейцев, у которых нет числительных — так, видимо, в их картине мира они им и не нужны. Почти по любому моменту, приводящемуся в доказательство релятивистской теории можно привести возражение — а что было первично, слово или образ жизни?

Со временем страсти улеглись, так как противоречия были, в основном, идеологические. Универсалисты были, как правило, леваки, а реляционисты — люди правых взглядов. Несмотря на то, что, в принципе, эти теории друг другу не противоречат, война продолжалась до 1990-х годов, пока ученые не пришли к консенсусу, что и язык может влияет на мышление (конечно же, не обусловливая его, как думал Уорф), но очевидно существуют врожденные и наследуемые структуры мозга, отвечающие за речь. Чтобы совсем уж не обижать Уорфа спросим у сторонников Хомски — каким образом универсальная грамматика повлияла на то, как мы все думаем?

Знаки, символы и конвенциональность

Cо времен Фердинанда де Соссюра все интересующиеся знают, что связь между означающим и означаемым достаточно произвольна. Место, где мы живем, называется дом, house, maison, casa. Это означает, что не все люди пришли к одной и той же конвенции по поводу обозначения дома. Есть ономатопоэтические слова, но даже они в разных языках звучат по-разному (в англ. whoosh, звучание ветра, в других языках — по другому). Произвольность и конвенциональность нашего языка такова, что требует одновременной работы огромных массивов разных структур памяти и мозга в целом, поэтому, если кто-то сядет за разработку языка «с нуля», он, прежде чем сойти с ума, скорее всего, испытает большое искушение вместо произвольных знаков вставлять мотивационные (как в иконографике). Иконические знаки и индексы проще изобрести и легче запомнить, чем произвольные слова, возможно, что язык с таких символов и начинался, но конкурентные преимущества произвольных слов безусловно перевесили таковые у иконических и индексных.

Процесс, при котором у людей или приматов инструментальные акты превращаются в конвенциональные коммуникационные сигналы, иногда называют «онтогенетической ритуализацией», потому что назвать их просто «ритуализацией» — значит сравнить с животными сигналами (напр. оскал). Это два типа ритуализаций стилизуют коммуникативные сигналы, но «онтогенетическая» ритуализация появляется сразу со взрослением и не требует долгого натурального отбора. А вот сигналам по типу собачьего оскала (когда губы убираются, чтобы не повредить их укусом, но самого укуса при этом не происходит) предшествуют тысячи лет эволюции, прежде чем они станут врожденными. Такую ритуализацию можно назвать «филогенетической». Ее мы рассматривать не будем, и так все более-менее по Дарвину понятно, а «онтогенетическую ритуализацию» для простоты можно называть конвенциональностью. У людей она происходит настолько быстро и легко, что мы, подчас, даже этого не замечаем.

Van Hoof полагал, что человеческая улыбка гомологична беззвучной субординационной улыбке приматов (silent bare teeth, SBT). Но скорее всего, наша улыбка ближе еще одной, тоже приматологической, при которой губы растягиваются, закрывая зубы. При этом, обычно издаются звуки, отдаленно напоминающие смех.

Хорошая классификация и категоризация явлений была завещана нам еще шимпанзе, но мы превзошли их в этом, ведь словарь homo в целом большой, а это утончает восприятие. Мы лучше различаем сорта кофе или вин, если дадим им названия и договоримся о значении этих названий. Мы можем отличить пятнадцать от шестнадцати только потому что дали названия числам. Мы видим разницу между правонарушением и преступлением, или между ангелом и эльфом.

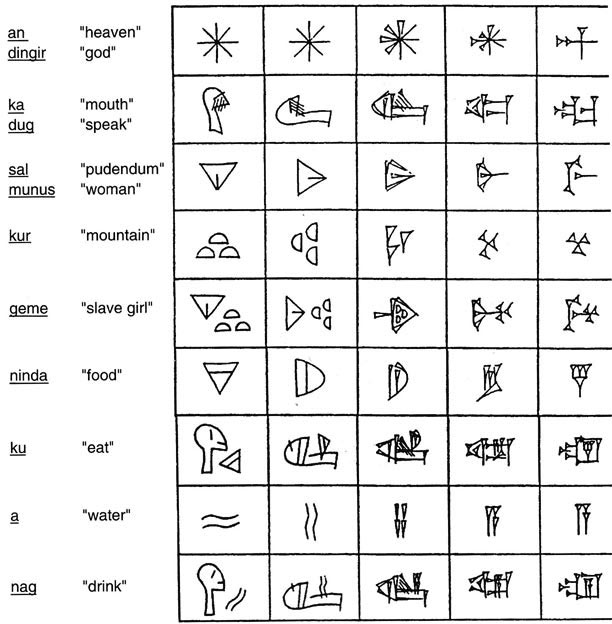

Конвенциональные жесты мы наблюдаем на каждом шагу, во всех культурах они более-менее одинаковы. О конвенциональности в разговорной речи нам не осталось никаких достоверных источников, но мы хорошо понимаем конвенциональные механизмы на примерах письменности и жестовых языков. И у письма и у жестов на ранних стадиях была иконическая, мотивационная форма, по мере развития превращающаяся в произвольную. Современные языки также характеризуются произвольностью, нежели иконичностью. Объяснение развития разговорного языка тем же путем, которым пошла письменность и жестовые языки, звучит вполне правдоподобно. Долгое время загадкой оставался синтаксис, сейчас существует несколько гипотез его образования. Ray Jackendoff, например, предполагает, что синтаксис развился одновременно с фонологией, но так как синтаксис бесполезен без слов, он просто ждал своего часа, чтобы проявится при наличии достаточного лексикона. Все ранние формы письма, известные нам, гораздо более иконичны, нежели любой современный письменный язык. Древний Египет, ранний Китай и Мессопотамия — везде использовали пиктограммы, что, конечно не решало проблемы передачи большого количества информации на небольших листах папируса. На рисунке ниже представлено изменение шумерских форм письма со временем в более абстрактные формы.

Такую же тенденцию мы видим в изменении древнекитайской письменности, в существенной степени утратившей свою пиктографичность.

Ни один современный письменный язык не использует сегодня иконки и индексные символы. Но зато у нас есть дорожные знаки, символы в инструкциях по эксплуатации, субординационные воинские значки, погоны и нашивки, символика религий, сект и тайных обществ, а также целый огромный мир компьютерной иконографики. Так что за иконки не переживайте, пусть их нет в старых книгах, но, кажется, старые книги скоро станут единственным местом, где их нет.

Попробуем подытожить: из унаследованных возможностей к изучению языка (универсальной грамматики и нахождения паттернов) и звуков, которые вокруг, ребенок может построить свою собственную внутреннюю грамматику. При этом ребенок должен сам понять, как работает язык. Какая бы сложная грамматика не была заложена в мозге младенца, он должен еще научиться огромному количеству вещей — не только приобрести мощный лексикон и четкое произношение, но и уметь различать тонкости грамматических паттернов его языкового сообщества.

Можно предположить, что ребенок будет строить гипотезы о том, что он слышит, а затем использовать их для построения собственных фраз и предложений. Сначала это будет несовершенная теория, производящая достаточно «сырую» речь — детское лепетание. Но, слыша больше речи вокруг, ребенок обновляет свои гипотезы и пробует формировать другие предложения. Постепенно он стоит свою «теорию языка», близкую к той, которой обладают взрослые люди, что позволяет ему вступить с ними в диалог. Конечно же, дети не занимаются осознанным конструированием каких-то теорий языка, но есть ощущение, что в каком-то глубоком обобщении накопленной информации они все-же нуждаются для того, чтобы формировать осмысленные высказывания.

И эта генерализация, обобщение, детская «теория языка» вполне может происходить помимо сознательного восприятия ребенка. Наверное этим они и занимаются первые два года своей жизни, хотя кто их знает, чем они еще там занимаются... Есть предположения о «лингвистической селекции», не зависящей от биологии, но, тем не менее, привносящей кумулятивные изменения в язык и работающей быстрее, чем естественный отбор. С этими предположениями не коррелирует образование креольских языков, рассмотренных выше — все-таки дети, изобретающие язык за одно поколение должны обладать чем-то большим, чем просто постепенное накопление функциональных языковых преимуществ. Можно объяснить этот феномен ретроспективно, тем, что функциональные лингвистические формы с древнейших времен уже стали частью окружающей человека среды за счет лингвистической селекции (по типу развития толерантности к лактозе).

То есть натуральный отбор предпочитал тех, кто лучше учил и понимал уже существовавшие лингвистические формы, закрепляя это генетикой. Такая теория, пожалуй, может устроить и сторонников врожденных языковых способностей и тех, кто главную роль в овладении языком отводит обучению. По крайней мере, оба лагеря будут наполовину удовлетворены. Обучение в свете этой гипотезы необходимо не только ребенку, но и в целом для развития функциональности языка как такового. И когда такое развитие происходит, язык сам предоставляет среду, в которой желающие учиться, будут иметь преимущества в половом отборе.

С того времени, когда от мужчины требовалось только приносить побольше еды и подыскивать комфортные пещеры, все немного изменилось, и теперь роль физической силы, материального обеспечения и даже заботы о потомстве отходит на второй план, а женщин привлекает то, как человек пользуется языковыми навыками, что свидетельствует о развитии этого человека. Здесь стоит остановиться, иначе придется рассматривать теории, где язык для самок играет роль такого «павлиньего хвоста», красивого и бесполезного.

Вышеописанное предположение о том, как заговорил человек — всего лишь одна компиляция из более-менее респектабельных на сегодняшний день точек зрения. Буквально каждую неделю происходят разной степени важности находки в генетике и нейрофизиологии. Жаль только, что гениев масштаба Хомски (который еще жив) или академика Зализняка (которого уже нет с нами) и было-то немного, а становится все меньше.

Что язык сделал с нами?

Язык очевидно изменил нас в сравнении с животными и подготовил к литературному, урбанистическому и технологичному обществу, которое человечество начало строить около 6000 лет назад. Языковой потенциал, унаследованный от палеолитических предков, позволил нам выработать язык, далеко выходящий за пределы выживания, охоты и собирательства.

Язык, позволяет нам читать Шекспира, обучаться высшей математике, вести двойную бухгалтерию, решать кроссворды, пользоваться интернетом и много еще чего. Язык не предназначен именно для этого, но имея в руках столь мощный механизм концептуализации, формулировки, артикуляции и понимания других, наши предшественники дали нам возможность развить эти навыки до чрезвычайной мощности и построить радикально новый тип цивилизации — с письменностью и аккумуляцией знаний многих поколений.

Будущее языков

Оно печально. Сегодня существуют около 7000 языков, более-менее исследовано около 1%. На 11 языках из семи тысяч говорит более половины земного шара — английский, арабский, бенгальский, испанский, мандаринский китайский, немецкий, португальский, русский, французский, хинди и японский. Через 50 лет этот список может сжаться до «большой шестерки», состоящей из английского, арабского, бенгальского, испанского, китайского и хинди. Правда, растет количество говорящих на пенджабском и урду (Пакистан готовится стать третьей по количеству населения страной мира, хотя количество носителей языка не является показателем его ценности).

Atlas of the World’s Languages in Danger (Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения») включает 2464 языка. Лингвист David Crystal подсчитал, что каждые две недели в мире умирает один язык (By Hook or by Crook: A Journey in Search of English, 2008 г.). Как сохранять diversity непонятно, потому что обучение детей по совету ЮНЕСКО непопулярным в больших городах языкам чревато либо игнорированием этого обучения либо замкнутыми местечковыми сообществами со всеми вытекающими последствиями.

Согласно Николасу Остлеру более половины мировых языков представлены не более чем пятью тысячами носителями, а у тысячи языков не более дюжины носителей. (Ostler, Empires of the World).

Проф. Сапольски в одной из своих лекций нарисовал прямо-таки душераздирающую картину, когда из каждого носителя вымирающего языка останется только один старый человек которому будет даже не с кем поговорить. Будет очень-очень грустно, если совсем исчезнут языки индейцев, инуитов, эвенков, вепсов, чувашей или карелов. Что-то важное уйдет...

Немного науки

Коротко о физиологии речи Зоны речи и афазии Транскортикальные афазии Подкорковые афазии Нарушения чтения и письма Жаргон как паталогия Язык, рисование и правое полушарие Об эмоциях Bottom-up и top-down процессы Депрессия