Концепцию пост-модернизма сформулировать непросто, если вообще возможно. Сам термин появился в конце 1960-х годов. Для некоторых ученых это термин означает отрицание ценностей и принципов модерна, критику самой идеи универсальности формы и значения.

В то время как модернизм можно охарактеризовать как утверждение социального прогресса и объективной цели, пост-модернизм выражает сомнение в этих целях и в институтах, которые были призваны служить их достижению. Критик Дик Хебдиж описывает пост-модернизм как «модернизм без надежд и мечтаний, которые делали его переносимым», как пэстиш или бриколаж.

Пост-модернизм — открытый к обсуждению термин, использующийся во множестве дисциплин. Обычно дебаты о постмодернизме включают отсылки к описанию условий позднего капитализма и медийной насыщенности западных обществ. Некоторые идентифицируют пост-модерн как отрицание традиционных визуальных форм модернизма, другие акцентируют внимание на разочаровании в прошлых теориях и идеологиях.

Пастиш — имитация, смешивающая несколько различных стилей одного или нескольких авторов или направлений. Бриколаж — калейдоскопическое смешение различных материалов, техник (напр., коллаж).

Другие же видели пост-модерн как вариацию «позднего модерна», существующего одновременно с формами и ценностями «настоящего» модерна. Американский архитектурный критик Чарльз Дженкс описывает это видение пост-модернизма как комбинацию модернистских техник и стилей (напр., открытые для обозрения структурные элементы зданий или прозрачные стены) и техник, более привычных для небольших зданий или классической архитектуры.

В своей работе «What is Post-Modernism? » (1986), Дженкс отмечает, что конфронтация модерна и пост-модерна проистекает из того, что оба явления возникли из пост-индустриального общества. И также как производство продолжает существовать в мире компьютерных технологий и индустрии обслуживания, современные альтернативы «внеличностному языку модернизма» могут существовать одновременно с редуктивистскими, масштабными формами.

Рис. 1. Пожарная станция № 4. В Колумбусе, Индиана. Роберт Вентури, 1966.

Сложно сказать точно, когда идеи пост-модернизма достигли общественного сознания. И модернистская идея не перестала существовать с критическими обсуждениями роли дизайна в меняющихся социальных условиях. Нет точного момента или события, которое мы может отметить как начало пост-модерна, однако существует целый ряд работ, представляющих новые идеи дизайна как вызова модернистской парадигме.

Постмодерн в американской архитектуре

В 1966 г. американский архитектор Роберт Вентури произнес речь, которая позже была издана в книге «Complexity and Contradiction in Architecture». Этот «Вежливый менифест» столкнул архитектурные ценности модерна и пост-модерна. В оппозицию к простой рациональной гармонии модернистского здания Вентури поставил сложные и противоречивые формы с широкой трактовкой смысла.

Огромная телевизионная антенна на крыше дома престарелых, компьютерная перфокарта на фасаде технологической компании, пожарная башня — эти символы в работах Вентури отражают двусмысленность, возникающую из столкновения культурно-исторических отсылок. Формам, в которых намерения и отношения просты и очевидны, Вентури предпочитает неразрешаемое напряжение. Он описывает это в терминах «Трудное целое» (difficult whole), «Беспорядочная жизненность» (messy vitality); гибридизация форм «и то и другое» нежели «или-или». В отличие от модернистов, которые , с помощью геометрии, сводили к минимуму количество возможных интерпретаций, Вентури наоборот, открывал перед архитектурной формой словарь с массой значений, отражающий сложность нашего мира. Там где модернизм вносил порядок в хаос, сливая все исторические голоса в единственный объективный, Вентури наслаждался плюрализмом значений, принося в архитектуру противоречия, которые показывают как работает культура, язык и как создается смысл.

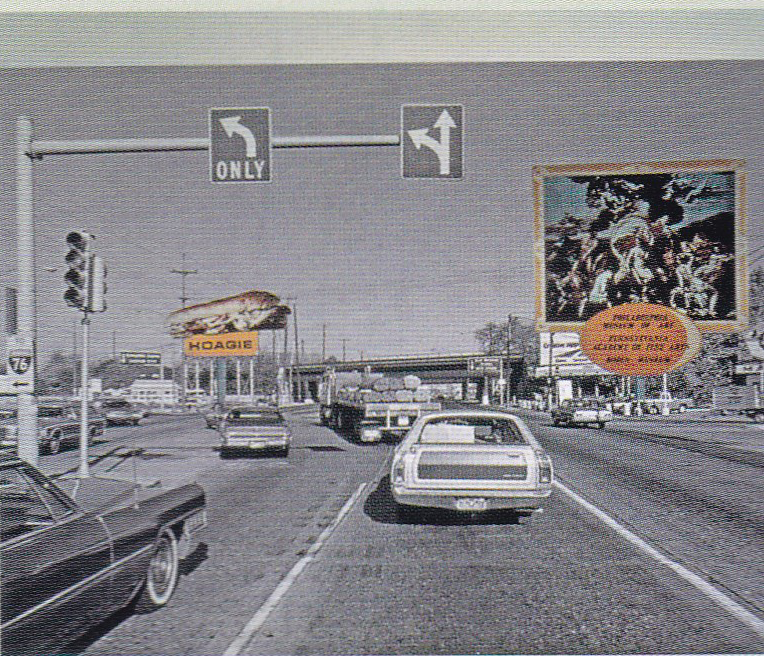

Рис. 2. Биллборды, Роберт Вентури, 1973

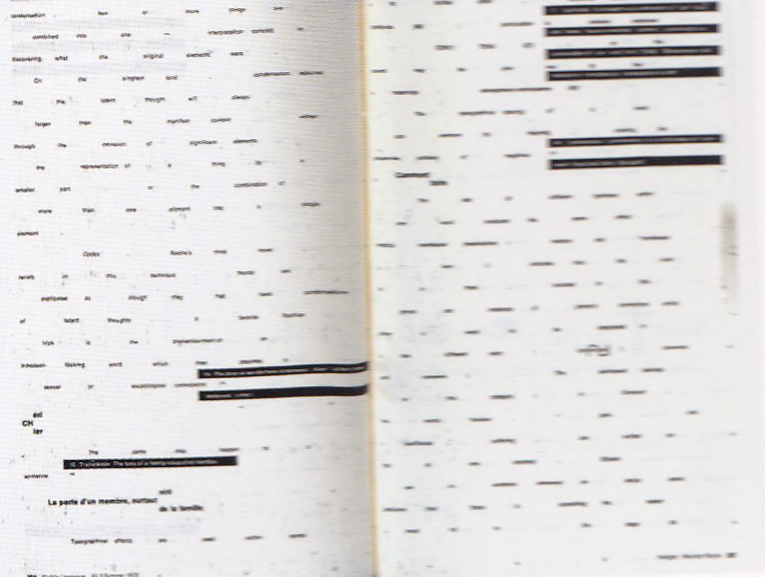

Вентури разработал свою концепцию в 1972 г. и опубликовал книгу «Learning from Las-Vegas», в которой призывал учиться на примерах обыденной, «вернакулярной » среды. В отличие от модернистов, являющихся критиками и арбитрами вкуса, работы Вентури относились к живому опыту популярной культуры. В своей книге Вентури напоминал, что Ле Корбюзье «любил элеваторы зерна и паровые суда», а Bauhaus «выглядел как фабрика» что несмотря на усилия модернистов отказаться от культурно-исторических отсылок, модерн начинал свою работу с «аналогий, символов и образов». Вентури отвергал архитектурные формы, «свободные от образов прошлого опыта, обусловленные единственно программой и структурой и иногда интуицией». Отмечая модели в изобразительном искусстве, включая поп-арт, Вентури призывал архитекторов изучать хайвэи, биллборды и убедительные коммерческие стратегии изображений и символов двадцатого столетии. А что может вдохновить лучше, чем необитаемый визуальный избыток Лас-Вегаса? Тот же интерес к популярной культуре мы видим в работах пост-модернистских графических дизайнеров. Рик Валиченти, основатель дизайнерской коллаборации «Thirst» во вставке к журналу Step использует стереотипы современной культуры (играя при этом на двойном значении слова «Type». Валиченти в этой работе отказался от какого-либо контроля за типографикой, смешав в диалоге множество разных шрифтов, причем реплики этого диалога идентифицируются в определенном культурном контексте. В таком же стиле Валиченти предложил оформить биллборды на двухсотлетие Филадельфии (см. рис. 2).

Рис. 3. Stereotype, 1990, Rick Valicanti, вставка для журнала Step

Внешне визуальная репрезентация Валиченти уходит корнями в Low Culture, вернакуляр супермаркета и коммерческую упаковку. Верстка при ближайшем рассмотрении кажется случайной, сетка отсутствует. Если же взглянуть более внимательно, окажется, что Валиченти тщательно продумывает выключку блоков с текстом, цвет и размер шрифтов, контрастность композиции. В этом ракурсе работа Валиченти — это изображение «низкой культуры«, использующееся для высказывания о стереотипах. Дженкс впервые использовал термин «пост-модернизм» в работе «The Language of Post-Modern Architecture» (1977). Он декларировал конец авангарда и возвращение к традиционной роли архитектора как кого-то, кто взаимодействует с публикой. Ранее, в статье 1975 г. Дженкс нападал на архитекторов модерна, которые «все еще думают, что создают универсальную идентичность, когда на самом деле эта идентичность ограничивается их собственным историческим кодом, который не разделяют большинство их клиентов».

Low Culture (букв. «Низкая культура») — формы, использующиеся в коммерческих медиа и вкусы, разделяемые массовыми потребителями. Другими словами, Дженкс считает, что архитекторы-модернисты потерпели провал, обманув самих себя универсальностью формы. Взамен он предлагает плюрализм — множество стилей, возникающих из локальной культуры, коллаж-пастиш, богатый значениями и кодами, которые будут по-разному читаться зрителями. Вместо отрицания истории, Дженкс предлагает использовать классические архитектурные элементы, которые будут нести и оригинальное значение, и новые смыслы, созданные современной средой. Единое понимание невозможно, на смену должно прийти богатство значений и их сложность.

Пастиш также игнорирует идеи модернистов об аутентичности и прогрессе. Стиль заимствован из прошлого, которому при этом бросается вызов — колонны, которые ничего не поддерживают фасады, где смешаны стили разных эпох и мест. В заимствованиях дизайн поднимает вопрос об утопии оригинальности и об архитектуре как институции, создающей культурные значения. Дженкс обращается к идее двойного кода (dpuble coding, возможность архитектуры передавать несколько значений одновременно). Вещи могут иметь разный смысл для разных людей. в зависимости от их собственного знания изобразительного языка. Дженкс считал, что формы модерна могут существовать рядом с другими изобразительными традициями, таким образом архитектура комментирует современные тенденции.

Графический дизайн демонстрирует такую же возможность обращаться к своим историческим традициям, при этом транслируя новые идеи. В 1980 г. дизайнеры Doublespase Джейн Косстрин и Дэвид Стерлинг создали обложку для журнала Fetish с различными видами модернистских шрифтов. Там, где дизайнеры из International Typhographic Style использовали такие вариации исключительно для отделения различных типов содержания, Косстрин и Стерлинг скомбинировали широкое и сжатое начертание букв различной толщины в пределах одного слова. Результат отражает одержимость формальными качествами типографики, формой, согласующейся с заголовком публикации и идеей журнала (журнал о материальной культуре). Кроме того, эта работа сфокусирована на вычленении модернистских правил «хорошего дизайна» и нарушении всех этих правил.

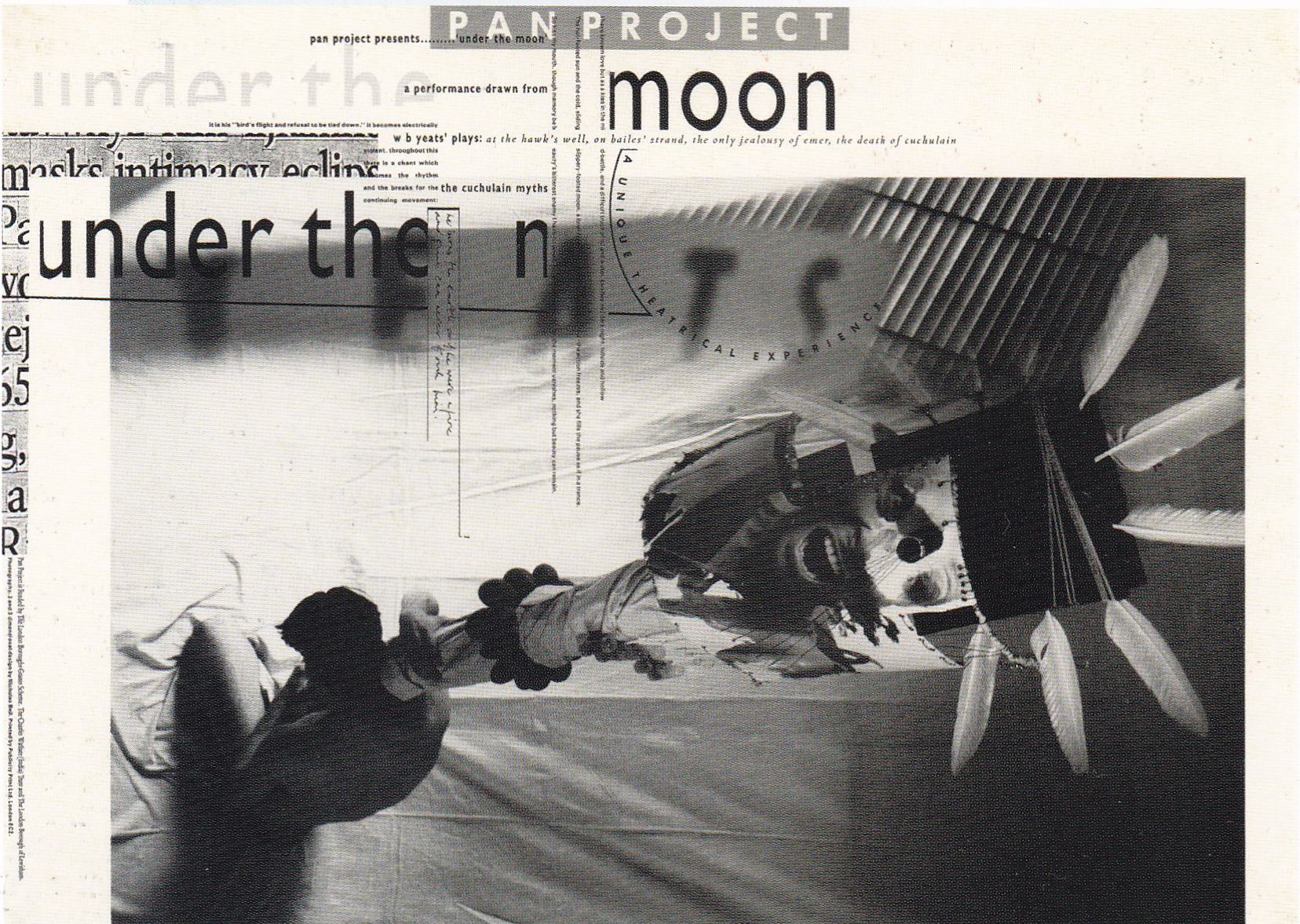

Рис. 4. Театральный плакат «Under the Moon», 1998,Nick Bell

Рис. 5. Программа выставки современного искусства в Лос-Анджелесе, 1988, Jeffery Keedy

Сомнение в актуальности модерна испытывали не только дизайнеры. Пост-модерн стал популяным дискурсом в литературе и философии благодаря сильному влиянию французских постструктуралистов в 1970-х. Дискуссии, вдохновлявшие экспериментальный дизайн конца двадцатого века хорошо заметны в программе Cranbrook Academy of Art, Michigan, где студенты исследовали шрифтовые композиции на основе постмодернистских работ о природе текста.

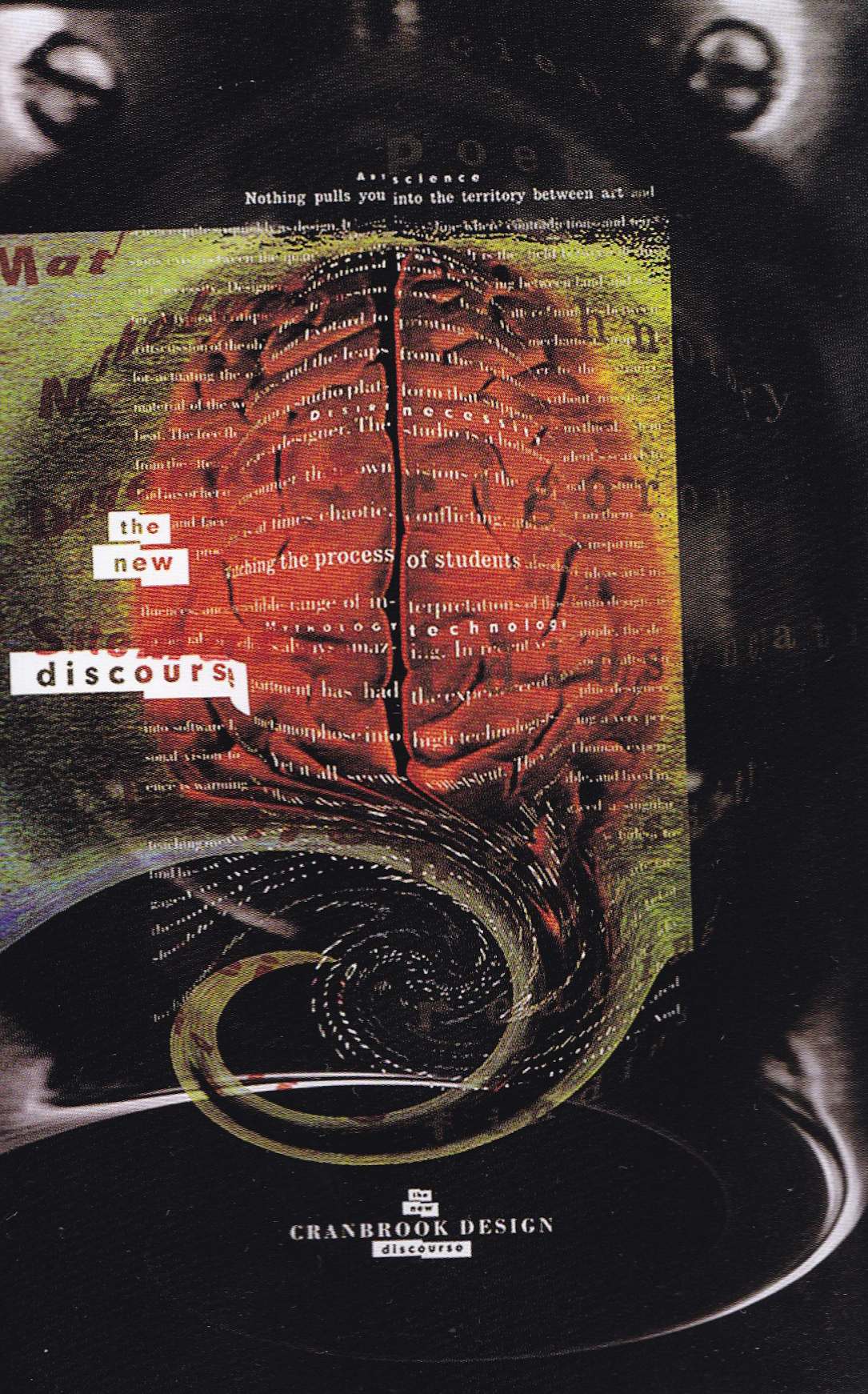

Рис. 6. Плакат Cranbrook Design: The New Discourse, 1990. P. Scott Makela (1960-1999)

Cranbrook Design: Выставка «The New Discource» проводилась в 1991 г (рис. 6).

Каталог выставки предваряло эссе выпускницы Cranbrook Lorraine Wild, представляющее выпуск журнала Visible Language «French Currents of the Letter» (1977-1978). Этот выпуск включал восемь эссе, посвященных постструктуралистской концепции l'ecriture (французский термин. обозначающий написанный или напечатанный текст). Журнал начинался вполне обычно и по верстке и по содержанию, но постепенно, от страницы к странице, простые и очевидные значения текста разрушались. Литературная критика постмодерна подвергала сомнению существование «невинного» читателя прозрачности языка — мы не приходим к конкретному тексту, не будучи подвержены влиянию всех других текстов, прочитанных ранее, а язык не является нейтральным передатчиком единственного универсального значения. Журнал деконструировал структурные отношения, имеющиеся в традиционных журналах, заставляя читателя переосмыслить эти отношения исходя из более широкого контекста литературных систем. Дизайн более не является подчиненным по отношению к содержанию, которое он представляет. Его миссия — не исчезать в процессе чтения, а, наоборот, расширять значение текста и порождать вопросы о природе чтения и графического оформления.

Рис. 7. Страницы с деконструкцией текста. Журнал Visible Language, выпуск "French Currents of the Letter", лето 1978. студенты Cranbrook Academy of Art под руководством Katherine McCoy

Рис. 8. Страницы с деконструкцией текста. Журнал Visible Language, выпуск "French Currents of the Letter", лето 1978. студенты Cranbrook Academy of Art под руководством Katherine McCoy

Рис. 9. Страницы с деконструкцией текста. Журнал Visible Language, выпуск "French Currents of the Letter", лето 1978. студенты Cranbrook Academy of Art под руководством Katherine McCoy

В последние годы похожие идеи получили широкое распространение (рис. 6.10-6.12). Теоретическим базисом для своих работ студенты Cranbrook сделали деконструкцию, постструктурализм и теорию восприятия. Но, независимо от источника, несколько основных концепций раннего экспериментального постмодерна дожили до сегодняшнего дня: Writerly текст (в противоположность readerly) Множественность значений (в противоположность единичному) Метонимия, скорее чем метафора Вернакуляр и заимствования Гиперреализм и важность изображения

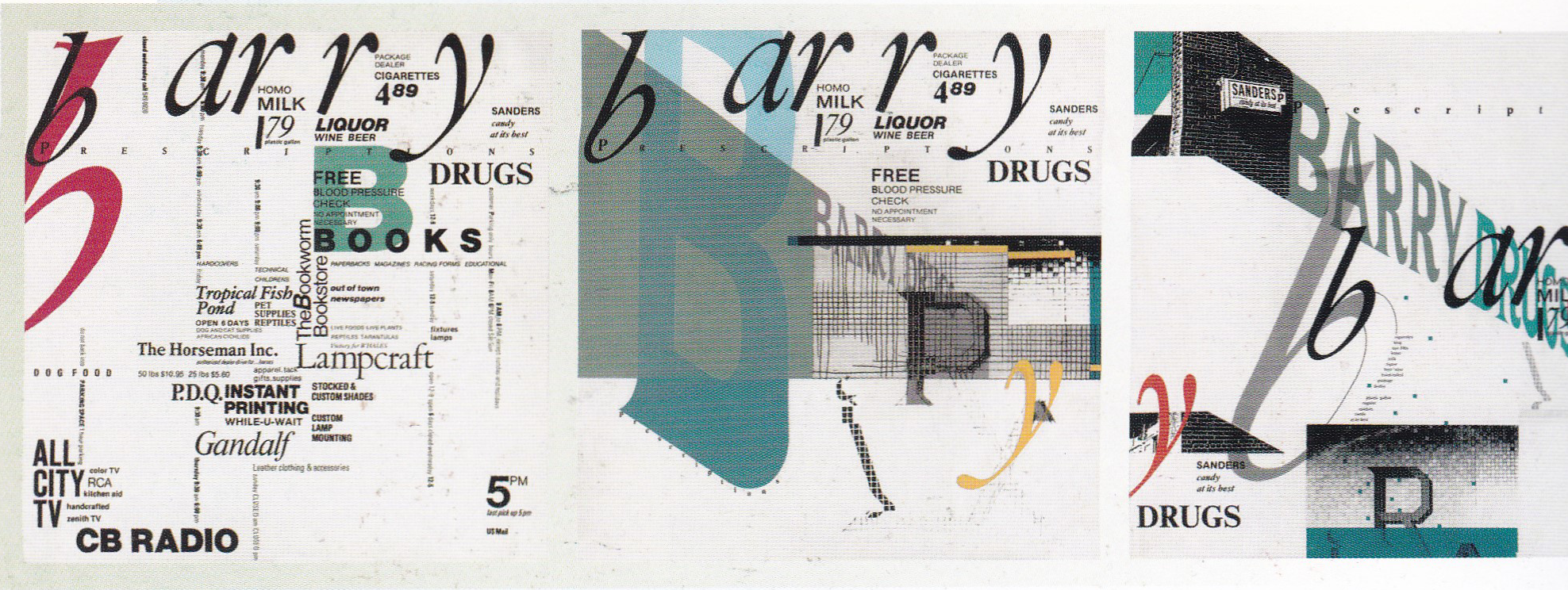

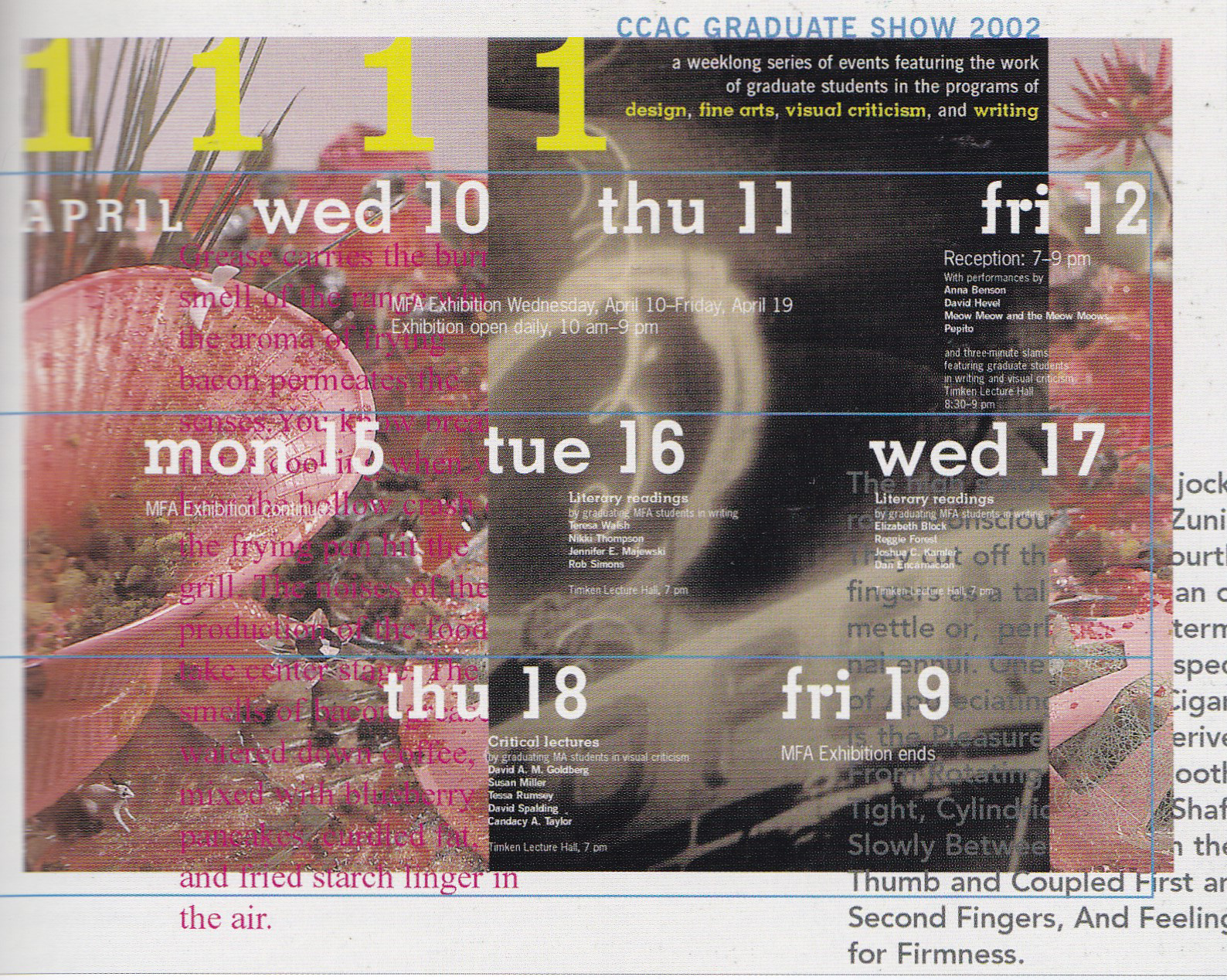

Рис. 10. Cranbrook Academy of Art, Lucille Tenazas

Рис. 11. Плакат California College of Arts and Crafts MFA, Lucille Tenazas

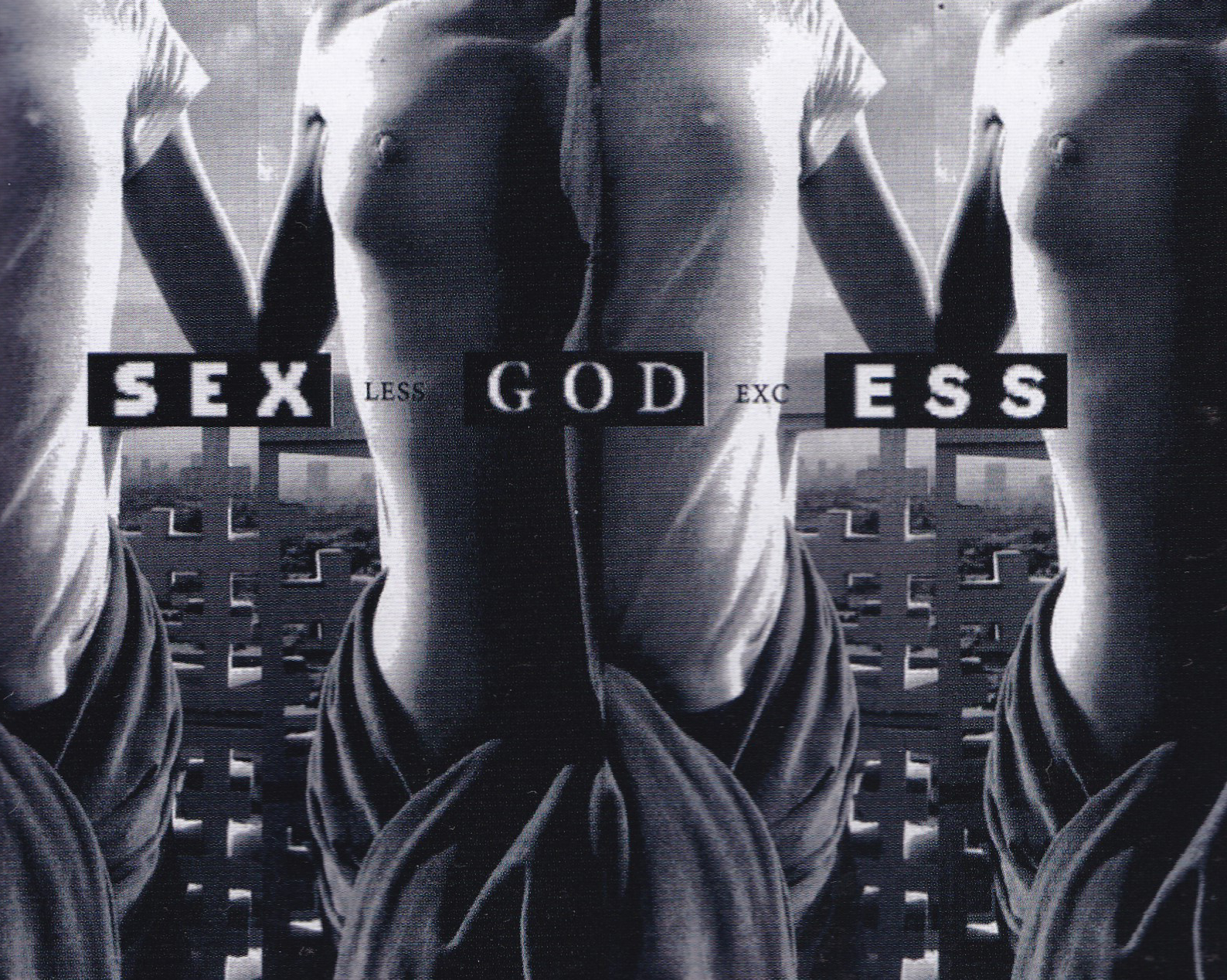

Рис. 12. Плакат «Sex Goddess», Cranbrook Academy of Art, Laurie Haycock Makela, P. Scott Makela, 1989

Деконструкция

Деконструкция — форма литературного и философского анализа, пришедшая из пост-структурализа и тесно связанная с фигурой французского философа Ж. Деррида (1930-2004). Она из принципиальных теорий в деконструкции — литературный текст одновременно провозглашает и подрывает собственное авторство. Деррида критикует концепцию знака Ф. Соссюра (единство означаемого и означающего) и структуралистскую веру в фундаментальный порядок текста. Он утверждает, что язык и значение не имеют ни исходной, ни конечной точки; любое значение всегда уже задано не в самом знаке, но в разнице между этим знаком и другим знаком, который может быть вообще вне текста.

Согласно Деррида, распознавание значения всегда отложено благодаря темпоральной структуре языка. Знак находится в постоянном сопоставлении со следующим знаком в тексте и со знаками вне текста, таким образом, окончательное его значение неясно. Это свойство знаков Деррида называет различием. Текст никогда не закончится и не обретет целостность; он разбит на фрагменты и мы переосмысляем значение каждого фрагмента во взаимосвязи с другими фрагментами. Этот процесс подрывает силу автора.

Автор (производитель культуры) предоставляет читателю (потребителю культуры) компоненты, а читатель рекомбинирует их и придает им собственное значение в связи с другими знаками. Таким образом, надежду на универсальное значение можно похоронить. Архитектура деконструкции в 1980 годы характеризовалась фрагментированными, рваными формами и непочтительностью к прошлому, которая транслировалась, как сказал архитектор Bernard Tschumi, «практикой разъединения». Как текст откладывает свое понимание из-за постоянно меняющихся знаков, так и конструктивистская архитектура рассматривает здание в контексте окружающего культурного пространства.

Между зданием и оформляющими его социальными конвенциями завязывается критический диалог (например, об интерьере и экстерьере или об «идеальной» пропорции). Архитектурные формы таким образом раскрывают эти отношения бинарных оппозиций, выявляя то, что оставалось неочевидным в доминирующем культурной контексте — например, с помощью неожиданных и кажущихся несовместимыми комбинаций материалов. Цель этого на в бунте против конвенций, а в том, чтобы увидеть эти конвенции через сопоставление с их противоположностью.

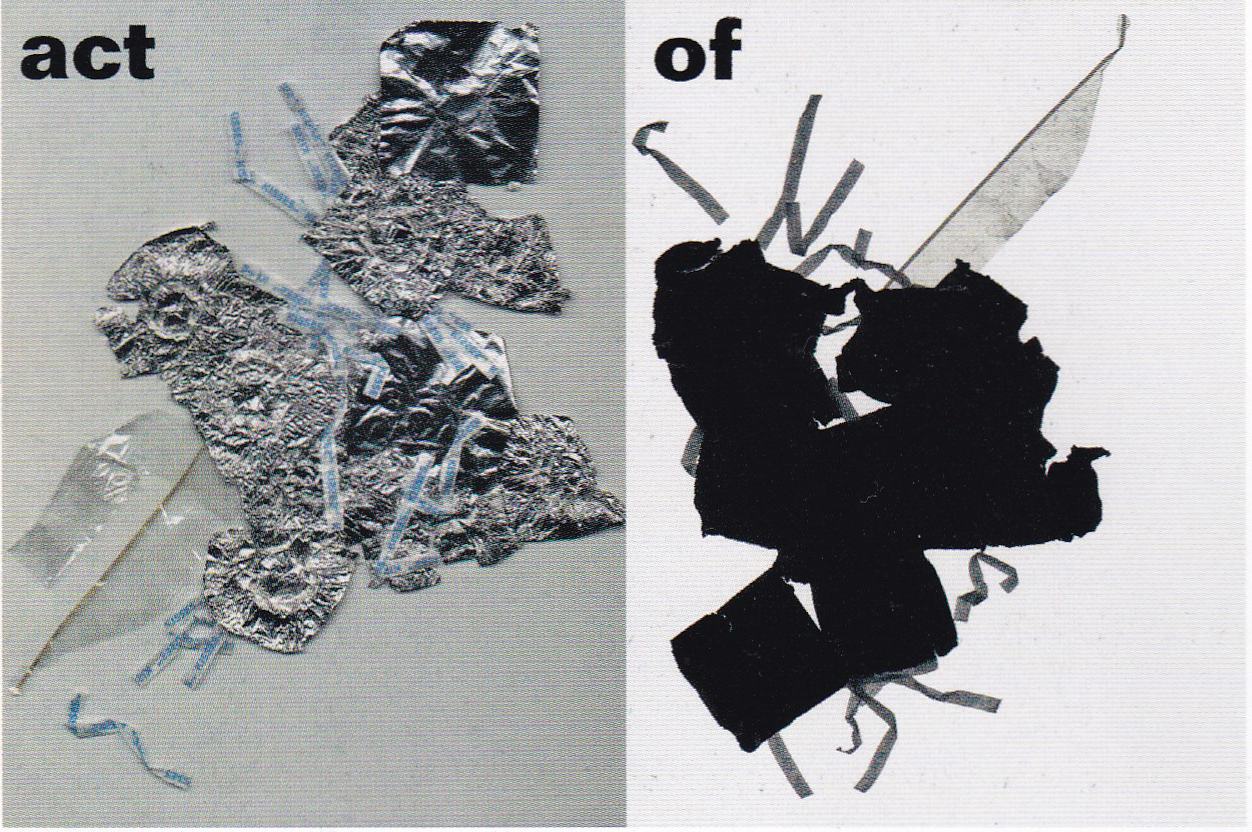

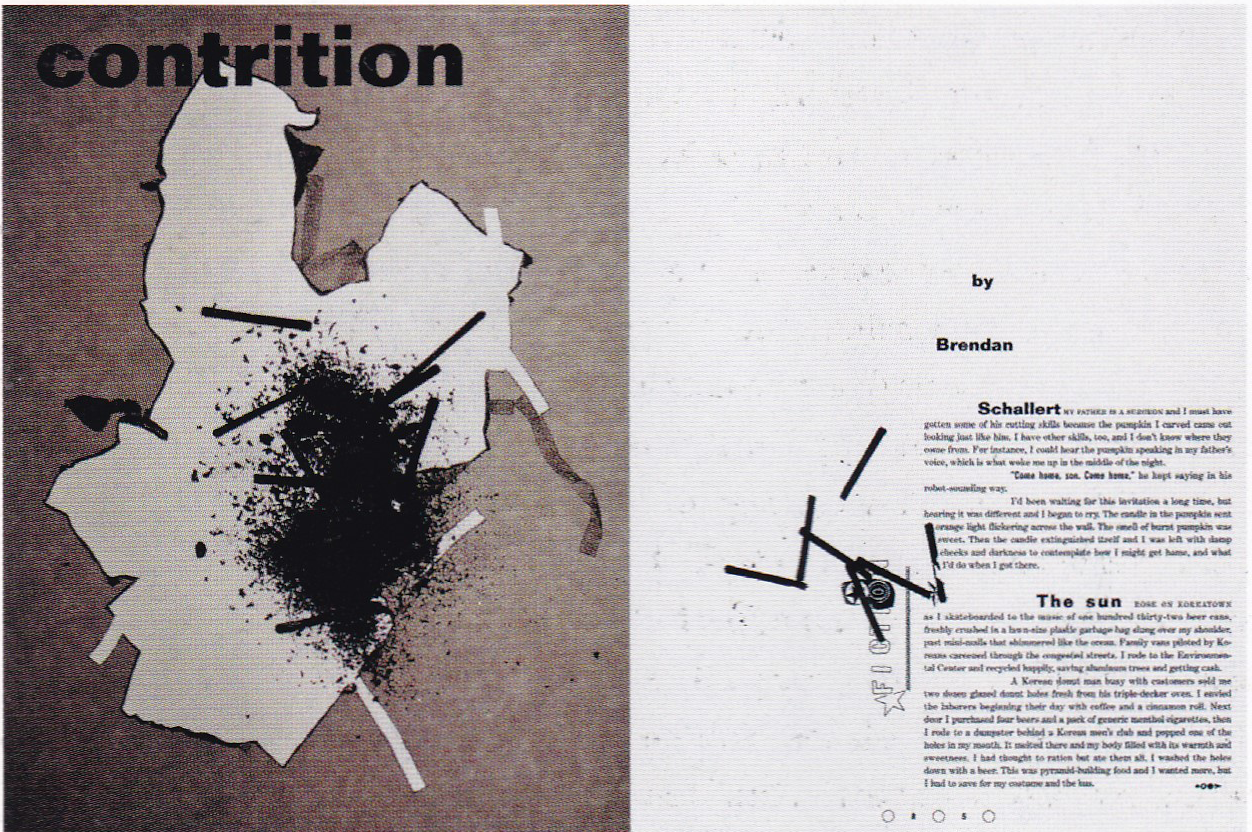

Рис. 13 Развороты из журнала «Speak», Martin Venezky, Brendan Schallert, 1999

Рис. 14 Развороты из журнала «Speak», Martin Venezky, Brendan Schallert, 1999

Рис. 15 Развороты из журнала «Speak», Martin Venezky, Brendan Schallert, 1999

Также и графический дизайн 80-х бросает вызов функционалистским конвенциям позднего модернизма и отсылает к бинарным оппозициям западного мира через форму и через сам процесс создания. Работы этого периода редко носят какую-либо формальную архитектурную или литературную идеологию, похоже, дизайнеры просто адаптировали термин «деконструкция» для свободного описания похожих явлений в дизайне. Однако, выпускники Крэнбрукской Академии и Калифорнийского Института Искусств были хорошо знакомы с критическими пост-структуралистскими теориями. Их работы этого периода отличаются отходом от рафинированных, закрытых и формальных систем модернизма.

Обрезки материалов (таких как ламинат и засвеченная фотопленка) и символы поп-культуры аранжируются в композициях, отвергающих любые сетки и «правильные» пропорции. Произведения создавались из разорванных, коллажированных и обезличенных изображений, часто использовались шрифты пишущих машинок и вырезанные буквы из журналов (причем буквы были разных шрифтов и размеров, что в теории дизайна считается недопустимым). Эти фрагменты, как знаки у Деррида, находятся в постоянном сопоставлении, зачастую не поддаются никакой визуальной иерархии и не иллюстрируют никакого содержания (см. рис. 13). Эти работы созданы из свободно плавающих означающих, окончательный смысл которых постоянно откладывается, что в корне противоречит логике модернистских работ. Также стоит отметить, что работы выпускников этих академий были чистым искусством, не предназначенным для заказчиков. 80-е и 90-е годы — это период, когда молодые дизайнеры открывали и строили свою новую теорию.

Читатель пишет текст

На графический дизайн 1980-х огромное влияние оказал Ролан Барт. В структурном анализе повести Бальзака «Сарразин» Барт выдвигает концепцию readerly и writerly-текста. Readerly-текст — это обычный текст, в котором автор контролирует содержание, как в модерне подразумевалось определение автором всех коннотаций и интерпретаций абстрактных визуальных элементов и композиций. Например, художники движения de Stijl считали, что ограниченная цветовая палитра и простая геометрия отражают универсальную гармонию. Они исходили из трех предположений: во-первых, абстрактная форма сама по себе несет исчерпывающее значение, во-вторых, все зрители интерпретируют форму одним и тем же образом, в-третьих, общество, окруженное такими формами, вырабатывает привычки и ценности в соответствии с этой интерпретацией. Более того, если художник наделяет форму каким-либо смыслом, окружающий контекст и время уже не имеют никакого значения для восприятия этой формы зрителями.

Согласно этой концепции, значение стабильно и независимо от внешних обстоятельств. Writerly-текст требует активного участия читателя в создании его смысла. Это конструкционистское определение читателя как писателя стало фундаментальным для постмодернистской литературы и художественного искусства. Writerly-текст предполагает, что из одной формы могут возникнуть несколько значений, и что контекст, время, и прошлый опыт (включая прошлое прочтение того же текста) — все это может влиять на интерпретацию. Нет стабильных значений и единая окончательная истина невозможна. С этой точки зрения очевидно, что мы привносим каждый свое в интерпретацию текста, но для дизайна важно как на эту интерпретацию влияет принадлежность к определенной культуре или социальной группе. Толковый словарь кодифицирует смысл всех слов, но не навсегда — исчезают архаизмы, сленговые обороты становится регулярной речью, слова обретают новые значения и смещается рамки приемлемого/неприемлемого использования того или иного слова. В этом смысле язык — живой!

Рис. 16. Шрифт Гельветика. Макс Мидингер (1910-1980)

Таким же образом, со временем. может быть переинтерпретирован и дизайн. Например, шрифт Гельветика, разработанный в 1957 г. швейцарским дизайнером Максом Медингером (рис. 6.14), имел все атрибуты, ценимые модернистами середины двадцатого столетия. Этот шрифт механически и оптически точен, холодно отстранен от исторических и персональных референций, и во всех отношениях нейтрален. В 2007 г. вышел фильм, посвященный пятидесятилетию шрифта. В этом фильме прозвучали слова датского графического дизайнера Вим Кроувела: «Гельветика должна быть нейтральной. Она не должна иметь значения сама по себе. Значение появляется из текста, а не из шрифта».

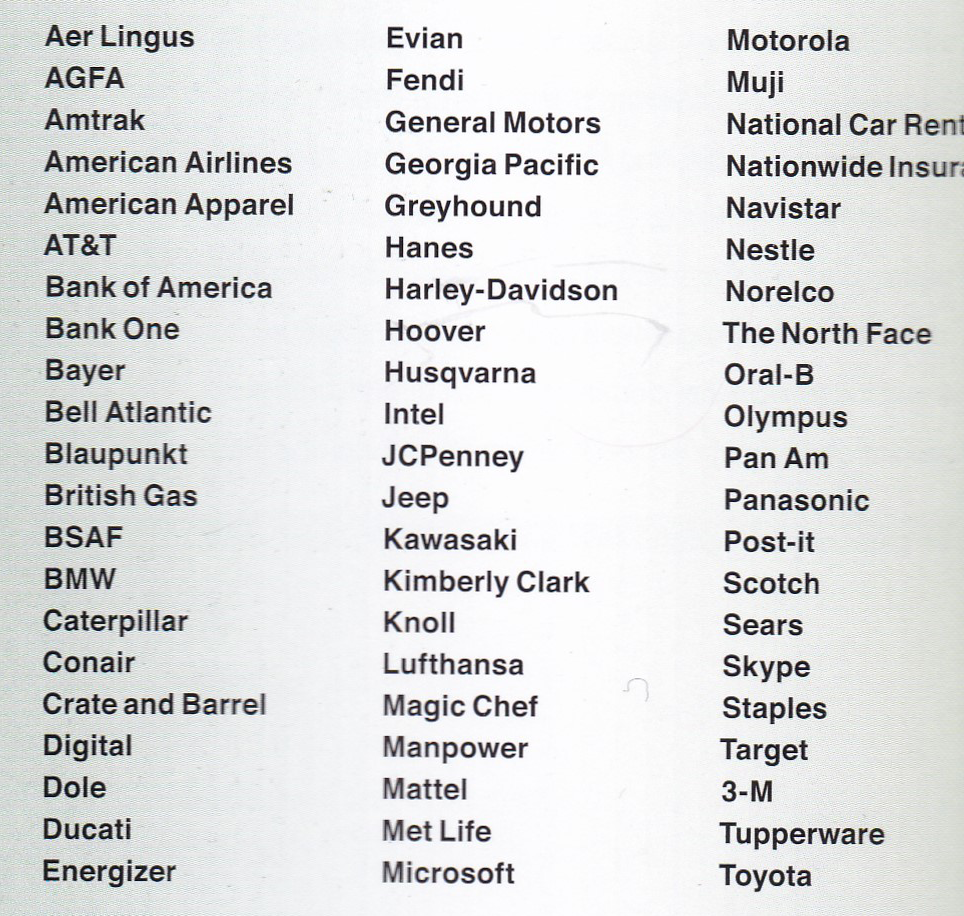

Рис. 17. Компании, использующие Гельветику в своих логотипах

Но со временем шрифт Гельветика стал выбором корпоративного мира и его использование воскрешает ассоциации с большим бизнесом — вездесущими анонимными компаниями, стиль которых подчиняется руководствам по корпоративной айдентике. Бизнес, оторванный от своей истории и культуры (которых еще придерживаются малые фирмы). По этим причинам шрифт Гельветика к 1980-м годам находит все меньше поклонников среди дизайнеров. С появлением компьютеров, Гельветика снова стала популярной просто потому, что была шрифтом по умолчанию в графических операционных системах. Именно из-за безличности она и была выбрана в этом качестве. Дизайнеры снова стали использовать этот шрифт в своих проектах. За десятилетия в начертаниях шрифта ничего не изменилось, но сместились социальные контексты и у него появились другие интерпретации.

Архитектор Роберт Вентури в своем «вежливом манифесте» обращался к двусмысленным, неясным значениям — именно это и произошло с Гельветикой. Если значение зависит от контекста, времени и прошлого опыта читателей или зрителей, значит, оно не может быть единственным, зафиксированным и универсальным для всех. Модернистская идея о конструировании универсальной формы, таким образом, оказалось недостижимой мечтой. Один и многие В основе пост-структурализма лежит концепция множества значений и отсутствии твердого значения у чего-либо. Ранняя структуралистская теория искала значение в отношениях между вещами, а не в самих вещах. Пост-структуралисты знают, что значение в принципе нестабильно. Ролан Барт в своем эссе «От работы к тексту» (1977), определяет работу как нечто классическое, занимающее место на библиотечной полке и место в истории. Например, «Приключения Гекльберри Финна» (1884) — классическая американская литература. Мы знаем эту историю, мы понимаем, кто ее автор и какой статус у него среди американских писателей. Другие авторы ссылаются на эту книгу, она обязательна к изучению в образовательной программе. Но текст «Гекльберри Финна» открыт ко множеству интерпретаций.

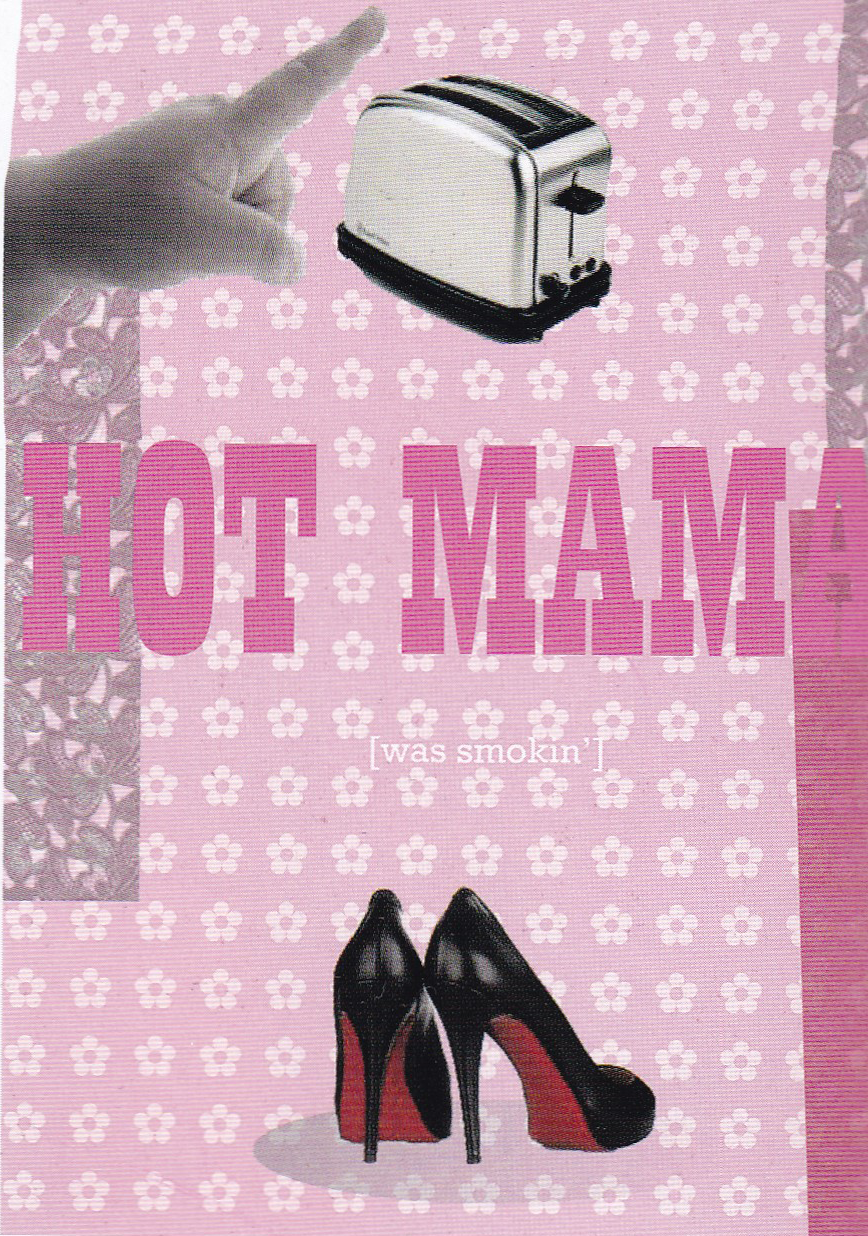

В двадцать первом веке, после ста лет изучения этой книги, возникают дискуссии о том, носят ли некоторые сцены расистский оттенок или же, наоборот, это сатира над расистским Югом. Все интерпретации возможны, они меняются со временем и нашими повторными прочтениями, а также согласовываются с комментариями в сносках. Другими словами, смысл «Приключений Гекльберри Финна» является предметом обсуждения, и постоянно находится в процессе создания, как и сам язык. Одна из характеристик теста, таким образом, это плюрализм значений, или то, что Барт считал не просто множеством значений, существующих одновременно, а «»проход через, пересечение». Барт говорил о переплетенных означающих — отсылающим к вещам за пределами самого текста за счет уникальной комбинации слов или, с позиции дизайна — определенных форм. Таким образом, согласно Барту, «Текст цитирует без [знаков цитирования]». Он представляет нашему вниманию все вещи, к которым он может относиться, а также очевидные вещи, присутствующие в самом тексте (или дизайне). К примеру, на рисунке 18 мы видим пару туфель. Это не любые туфли, а высокие каблуки Кристиана Лабутена. Для многих (спасибо сериалу «Sex and the City») «лабутены» ассоциируются с высокой модой и сексуальной, успешной и умной женщиной. Но в сопровождении фразы «hot mama» эти значения становятся объектом иронии, а высокие каблуки — одним из многих товаров из каталога.

Но изображение также включает тостер и руку ребенка, отсылая к бытовой технике, что входит в противоречие вышеприведенному восприятию туфель и текста. «hot mama» может быть возгласом ребенка, потрогавшего тостер. И ассоциация с домашней жизнью, возникающая в момент второго прочтения рисунка, входит в противоречие с впечатлением от высоких каблуков. Обычно мы не представляем матерей на кухне, готовящих завтрак в обуви за несколько тысяч долларов. Итак, фраза «hot mama» стала носить несколько значений в отношении объектов, изображенных на плакате. В контексте Бартовской идеи пересекающихся означающих эта композиция является примером визуального плюрализма. Множество значений, заложенных в плакате — не просто любые зрительские представления о том, что эта композиция могла бы значить. Наоборот, это преднамеренно сконструированная игра слов и объектов, срисованных с нашего повседневного культурного опыта и перенесенная глубже поверхности очевидных денотаций этих объектов в отдельности. В таком плоскости обувь и тостер могут говорить о гендерных ролях и социальных классах.

Референциями к классу и гендеру плакат приглашает зрителя подумать о собственной идентичности, также как об институциализированной концепции «матери». Такие рамки для контекста, характерные для пост-модерна, провоцируют на размышления о нашей собственной позиции в больших социальных нарративах — таких как представление матери только в их отношении к детям; или стереотип о том, что благополучные люди не занимаются работой по дому. Модернизм предполагал существование метанарративов, объясняющих как этот мир устроен, и что это объяснение правдивое, естественное и не является продуктом идеологии. Такие метанарративы, утверждали модернисты, могут быть найдены в науке, религии и других социальных институциях. Пост-модернисты же ставят эти нарративы под вопрос и пытаются раскрыть скрывающиеся за ними предубеждения и системы ценностей. Метафора и метонимия В том же эссе Барт обращается к различию между метафорой и метонимией в контексте текста. В словарях метафора определяется как речевой оборот, выражающий сходство или ассоциацию, т. е. одна вещь обозначает другую. Например, подъем по лестнице может символизировать успехи в бизнесе. Метонимия, в свою очередь, обращается к переносному значению слова, например «накрыть хороший стол» не имеет отношения к столу как к мебели, а означает разнообразие блюд.

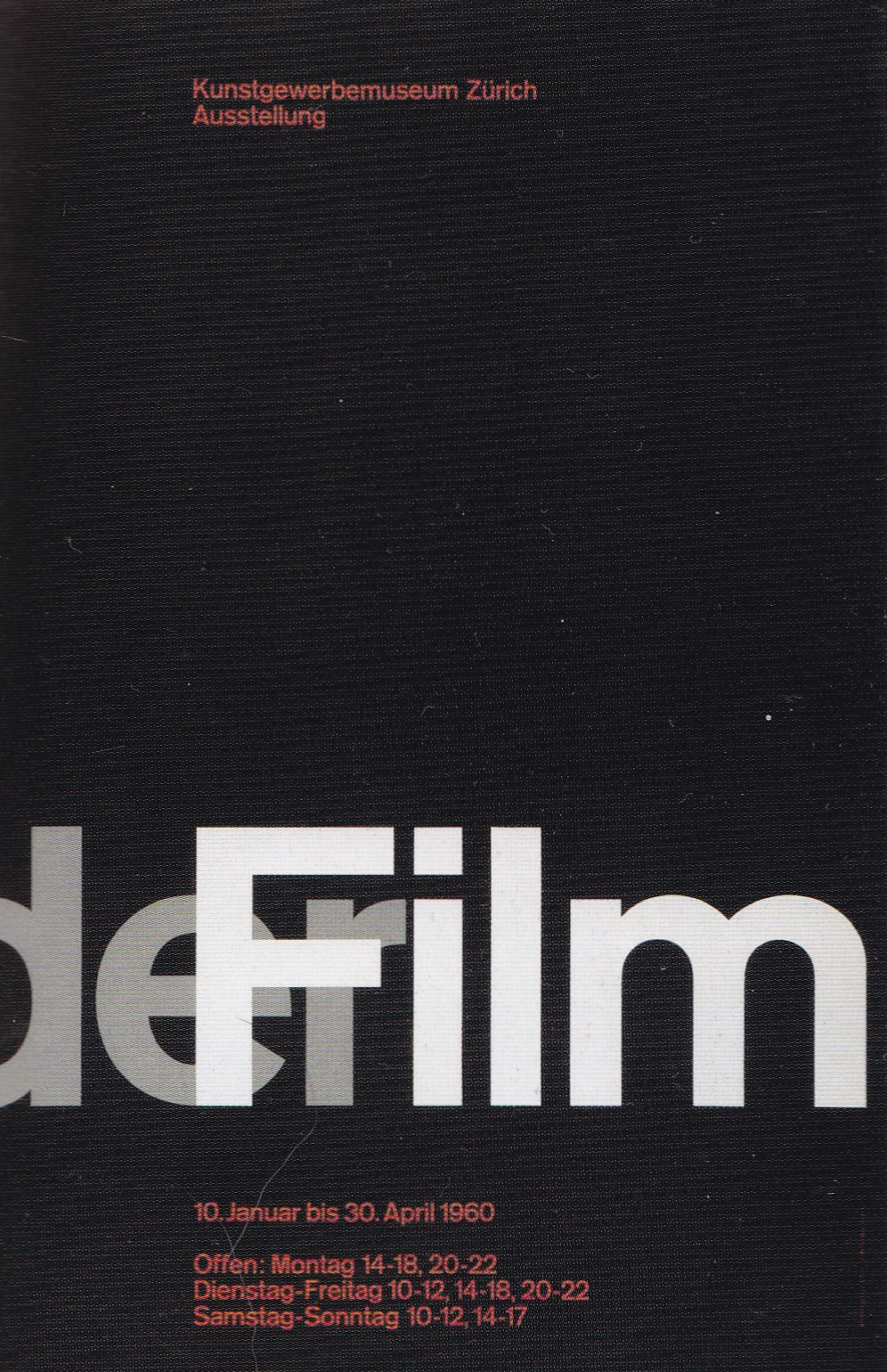

Рис. 19. Плакат «Фильм», Мюллер-Брокманн, 1960

Постмодернистская метафора

Цель метафоры — представить определенным способом что-то как нечто другое. В плакатах Йозефа Мюллера-Брокманна (рис. 19), например, типографика слова «Der Film» — визуальная метафора физических характеристик, отсылающая к определенным кинематографическим временам через перекрывающиеся словоформы, а не используя отдельные буквы, расположенные в ряд. Это создают аллюзию к прозрачности кинопленки и просмотру световых изображений в темноте. Эта типографическая метафора совершенно не затрагивает содержание фильмов, процесс съемки, просмотр фильмов в кинотеатрах с другими зрителями или любые другие аспекты кино. Также нет никаких попыток привнести какие-то эмоциональные сложности вроде личных драм персонажей или актеров ил же намекнуть на какую-то философию. Напротив, Мюллер- Брокманн обращается к ограниченным физическим характеристикам, отличающим фильм от других медиа. Используя анализ Барта, мы можем сказать, что здесь «символизм заканчивается (runs out)» и «останавливается (comes to a halt)».

Метонимия

Метонимия же наоборот, по контрасту оставляет значение открытым и откладывает наше понимание. На уже рассмотренном нами плакате (рис. 6.16) «Hot Mama» отношение между этой надписью и туфлями от Лабутена вызывает вопросы в связи с очень различными возможностями интерпретации «Hot Mana» в связи с тостером и детской рукой. Все элементы плаката — символические (как и в шрифте Мюллера-Брокманна), но они находятся в непрекращающейся взаимной игре, слегка смещая значимость элементов и не приближаясь вплотную к буквальным значениям. Элементы этого плаката рассказывают о персоне, которой здесь нет — женщине, которая носит эти высокие каблуки и является матерью ребенка. Это метонимия. А мы можем быть вовлечены в производство значений этого текста, используя по своему усмотрению символику плаката.

Плюралистическая культурная позиция постмодерна

Плюралистические значения пост-модерна также напоминают нам, что мы, как дизайнеры, строим рамки мира через артефакты и репрезентации, которые мы же и продуцируем. И это взгляд на мир может быть по-разному интерпретирован на основе культурного опыта. Почва модернизма — это «хороший вкус» как что-то, что может быть приобретено в процессе обучения и контакта с «высокой культурой», в конце концов, это так эстетика, которая востребована белыми европейским прогрессивными интеллектуалами. Роль дизайна, таким образом, была в преодолении различных культурных опытов и внедрении в широкую публику «хорошего вкуса» через примеры удачных форм. Язык, выполнявший эту функцию, был абстрактным, отделяющим артефакты и среду модернизма от других культурных опытов. Этот язык часто предполагал универсальность и несводимость к значению слов, полагал, что мы все имеем культурную позицию, четкие идентичности и субъективные восприятия, которые формируют наши интерпретации мира. В дальнейшем обнаруживается, что доминирующая культура «маргинализирует» другие — через социальные практики и экономическое влияние.

Постмодернизм рассматривает гендер, расу, класс и этнос как социальные конструкты, которые могут быть как привилегированными, так и маргинализированными. При этом данные социальные конструкты циркулируют в обществе и выражаются через репрезентации и практики доминантной культуры. Такие репрезентации часто закрепляют статус-кво или «экзотизируют других», описывая их в терминах, подчеркивающих очевидное отличие от доминирующего общества. В этих контекстах, например, «черные» становятся «не белыми», «бедные» становятся «плохо образованными», а «ближневосточные люди» становятся «нехристианами». Более того, теории пост-модерна провозглашают, что дизайнер не должен стоять вне культуры — мы часть ее, как потребители, так и производители.

Наше персональное мироощущение во многом сформировано культурными влияниями, и мы, в свою очередь, может влиять на перспективы других людей, положение которых зависят от дизайнерских и художественных репрезентаций через наш собственный опыт. Постмодернист никогда не может быть полностью «невинным» или свободным от присущих ему культурных предубеждений. Дилемма пост-модернизма для дизайнера похожа на ответ золотой рыбки, которую попросили описать природу воды. В ответ рыбка начала описывать комнату, которую она видит сквозь стенку аквариума. Так и мы зачастую слепы во многих аспектах культуры, в которой мы живем, и, в то же время, наше понимание другой культуры всегда будет аутсайдерским и отфильтрованным через собственный культурный опыт. Мы видим несуразность этой позиции в некоторых примерах современного дизайна: стоковые фотографии, изображающие офис, в котором каждый сотрудник относится к расовому меньшинству. Или намеренная публикация в журналах по домашнему интерьеру артефактов из Мексики или Африки в качестве послания читателям, принадлежащим этим этносам о том, что они тоже являются ценными для журнала читателями. Похоже, что глобализация сталкивается с некоторыми затруднениями в этом отношении.

Это действительно попытка быть более инклюзивными в наших культурных референциях и подчеркивать фрагменты жизни, общие для всех, независимо от культурных контекстов? Или же «инклюзивность» — просто эвфемизм для повышения продаж в развивающихся странах с попутным уничтожением народных промыслов? Если правдой окажется последнее, то не гарантирует ли отсутствие доступа развивающихся стран к благам и технологиям постиндустриальной экономики навсегда остаться этим странам в статусе «развивающихся»? И где на самом деле находятся настоящие аутентичные аспекты культуры? Элизабет (Дори) Тунстелл, антрополог-дизайнер разработала полезную методику для размышлениях о подобных вещах. Историческое сознание (Historical Consciousness), согласно Тунстелл, как это не банально — это когда люди понимают откуда пришли, кто они и куда они идут. А цель жизни олицетворяет то, что больше всего значит для членов сообщества.

Структура сообщества адресует к коллективному принятию решений и тому, как индивидуумы вносят свои предложения. Отношения — это средства, посредством которых люди разделяют общие ценности и формируют доверие друг к другу. А агентность — это степень индивидуального контроля или воздействия через вещи, которые имеют значение для сообщества и самого индивидуума. В этом смысле, концепция сообщества или же, в более широком смысле, идея людей, разделяющих общий культурный опыт — не ограничена географическими и политическими границами. Например, мы может обсуждать slow-food, движение (когда едят медленно), возникшее в противовес фаст-фуду или же культуры компьютерных геймеров. Все это не имеет никаких границ. Таким образом, следуя вышеприведенной дефиниции сообщества, легко увидеть, что люди часто состоят в нескольких группах с различным культурным опытом, поведением и ценностями, отличными для каждой группы.

Любые из элементов коммьюнити могут влиять на интерпретацию его членов относительно значений и культурных позиций, даже в входя противоречие с принадлежностью к расе, гендеру и этносу. Аналитическая работа Тунстелл объясняет более глубокие мотивации и практики, нежели предлагающийся простой поиск визуальных лейтмотивов, так часто претендующий на представление культурной идентичности и позиции в дизайне. Массовый язык, присвоение и общепринятые формы Дилемма аутентичности, следующая из заголовка, не означает, что визуальные символы культуры не релевантны постмодернистскому дизайну. Если модернизм был про абстракцию и «высокую культуру» изящных искусств, пост-модерн часто обращается к иконическим формам поп-культуры и «низкому» жанру рекламы. Модернисты верят в универсальную форму и стараются избегать любой ценой орнаментации и специфичных культурных отсылок.

Для многих авангардных течений встроенность в стиль означала ограниченность, сентиментальность и испорченность консервативными буржуазными влияниями. Но вторая половина двадцатого столетия, которая началась с таких социальных проектов, как жилье для рабочих, радикальная политическая литература и пересмотр идентичности наций, катастрофически пострадавших от войны. Гладкие небоскребы заполнили городские центры как монументы корпоративной функции, зачастую строясь на месте эклектичных зданий, свидетелей городской истории. Дизайн 1970-х скрывал механизмы того, как объекты работают в гладких прямых геометрических формах, и при этом обеспечивают функциональные интерьеры. Международный Типографский Cтиль, доминировал в графическом дизайне с 1950-х годов по 1970-е. Система типографских правил для аранжировки текста и изображений придерживалась использования ограниченных шрифтовых наборов, вписанных в сетку идеальных пропорций. Правила верстки, установленные модернистами, опирались на немногие «приемлемые» шрифты. Методы и цена производства и дистрибьюции шрифтов оставила эту область за очень немногими профессионалами, воспитанными на исторических прецедентах.

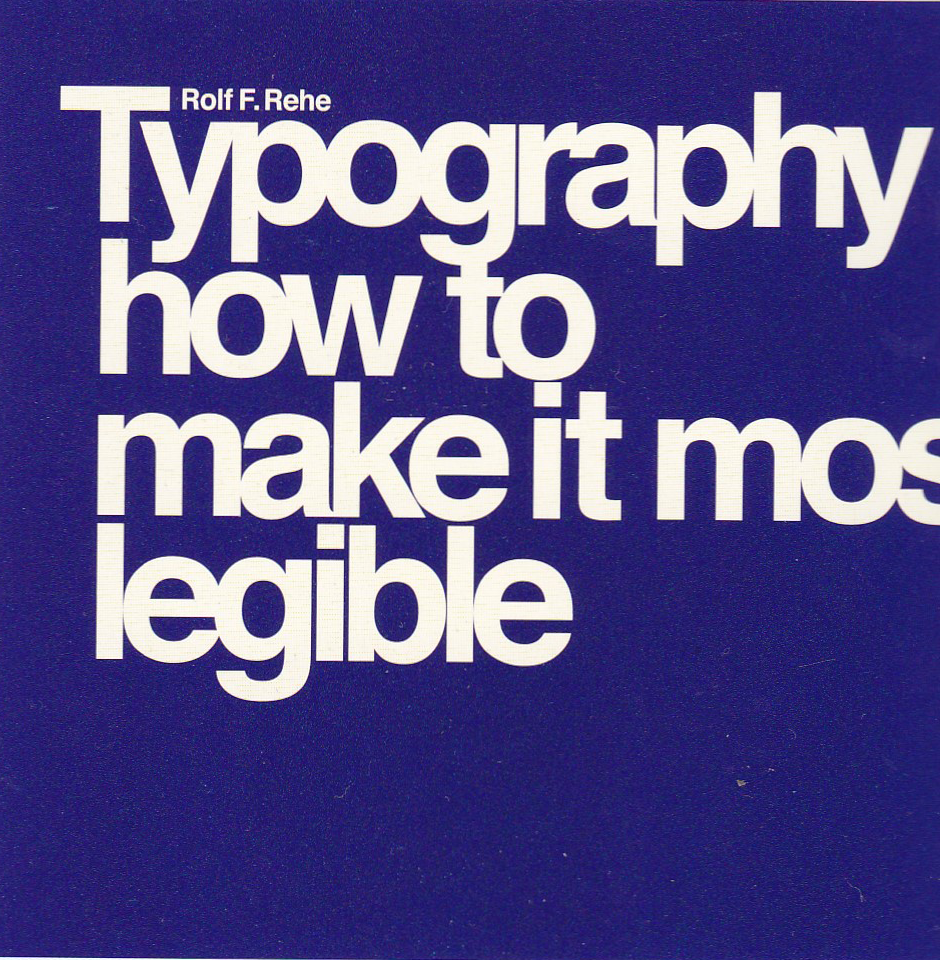

Рис. 20. Книга о типографике, Рольф Ф. Рехе, 1974

Дальнейшее расширение использования классических шрифтов мы встретим в работах Джеймса Крейга «Designing with Type» (1971), где приводятся пять семейств шрифтов, представляющих различные исторические классификации. Шрифты, выбранные Крейгом, часто публикуются в последующих книгах под различным авторством, что предопределяет некоторые успешные моменты комбинации шрифтов в рамках одной работы. В самом деле, современный Bodoni хорошо сочетается с сан-серифами типа Helvetica или Univers. Книги базельского профессора Вольфганга Вейнгарда «How One Can Make Swiss Typography» (1976) и книга Рольфа Рене «Typography: How to Make It Most Legible» (1974) (рис. 20) превозносили силу модерной формы и закрепляли правила, необходимые для достижения чистоты стиля и гармонии.

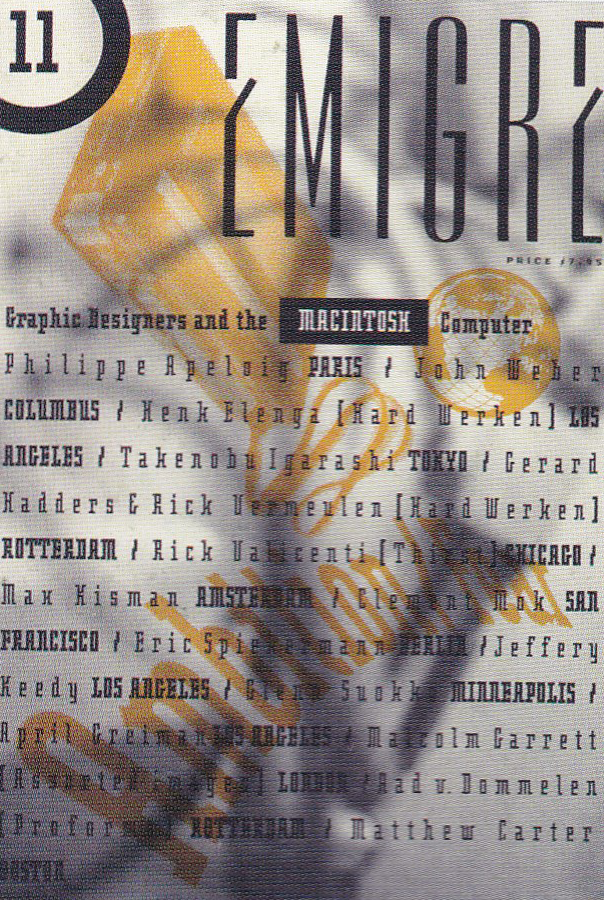

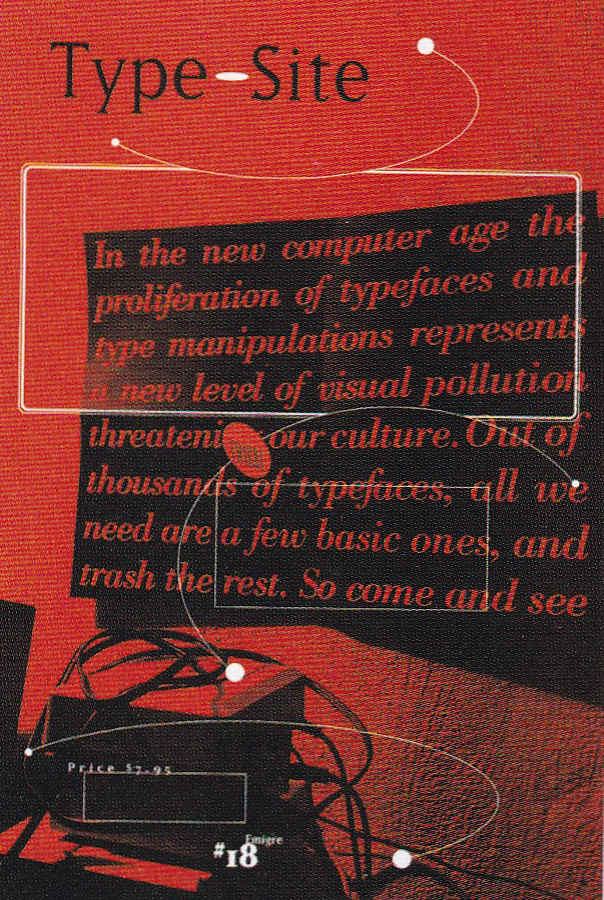

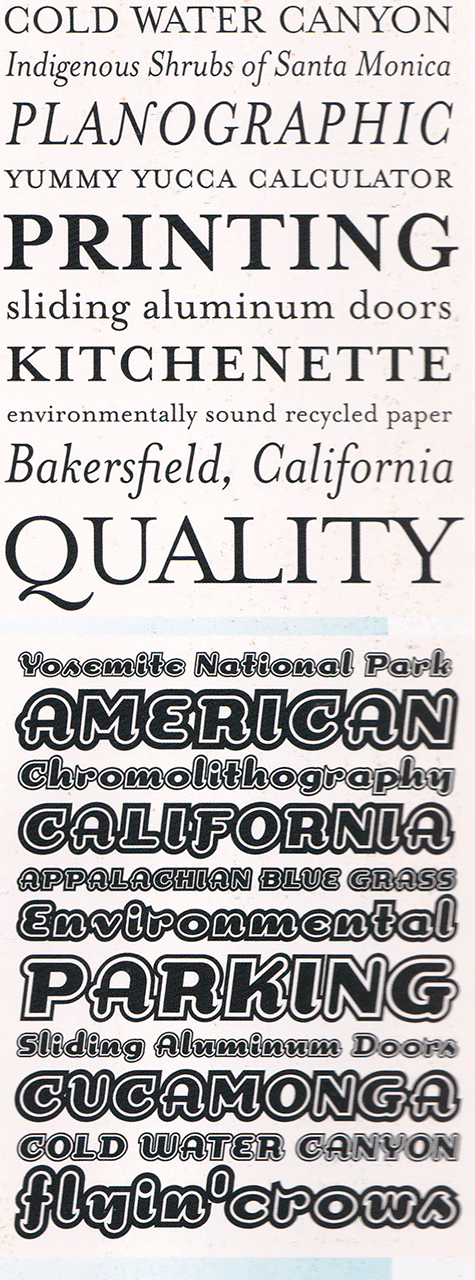

К 1980-м и 1900-и годам среди некоторых дизайнеров возникло ощущение, что они теряют свою экспрессивную роль в коммуникациях, так как они сами выключены из описания правил дизайна. Это волновало типографских дизайнеров в 1984 г, когда Apple Macintosh включил в состав своего программного обеспечения ряд приложений для разработки шрифтов, которые позволяли каждому создавать свои собственные шрифты на основе двадцати шести букв алфавита. Недолго несколько крупных шрифтовых компаний контролировали эстетику типографских шрифтов (хотя, надо отдать им должное, с эстетикой у них было все на высшем уровне). Появившиеся к тому времени технологии перестали сдерживать любые эксперименты с дизайном, что раздосадовало старую гвардию, которая видела в разнообразии форм не только вызов модернистским стандартам, но и просто упадок вкуса (и в этом они были определенно правы). Книжный дизайнер Лорен Уальд в статье «An Overcoming Modernizm», опубликованной в 1992 г. в журнале «ID» так описывала влияние цифровых технологий на типографику:

Тот, кого не страшат новые постмодернистские типографские технологии, используют их всеми доступными способами как возможность изобрести заново эстетику шрифта в ответ на сами технологии. Незнакомые доселе типографские формы производятся в ответ на главные изменения в технологиях и часто классифицируются как доказательство преступления против эстетики, размытия стандартов и кустарщины. Функциональный модернистсткий импульс — подчинить эстетику требованиям машины. Но в этом случае, субъект технологии дематериализуется, становится бесконечно заменяемым. В результате, эстетика отражает качества, которые ставят в тупик модернистов.

В корне этих дебатов, продолжающихся по сей день, лежит противоречие между определениями мастерства, использующего новые технологии и постмодернистского вызова источникам вдохновения ля создания хороших форм. В «Культуре ремесла» (1997 г.) писатель и критик Петер Дормер разделил дизайн и ремесло — это разделение между «иметь идеи» и «делать объекты», было существенным для конца двадцатого века, а и сегодня тоже. Если ремесло (craft) является только одной частью уравнения, связанной с изготовлением вещей, тогда весьма вероятна вернакулярная и грубая форма это самого «craft» — работа любителей. Далее, оцифровка изображений дистанцирует дизайнера от объекта своего труда кликами, draging-переносами и тому подобными вещами, призванными упростить его работу, но при этом теряется тонкое мастерство, которого можно достичь только годами упорного ручного труда в контексте традиций, которые дизайнер, достигший профессионализма, волен нарушать как ему вздумается.

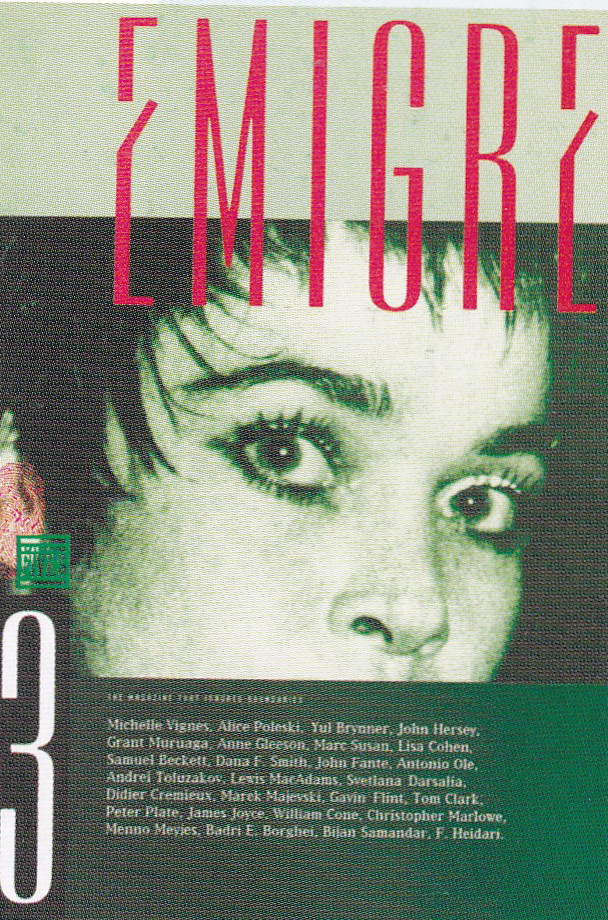

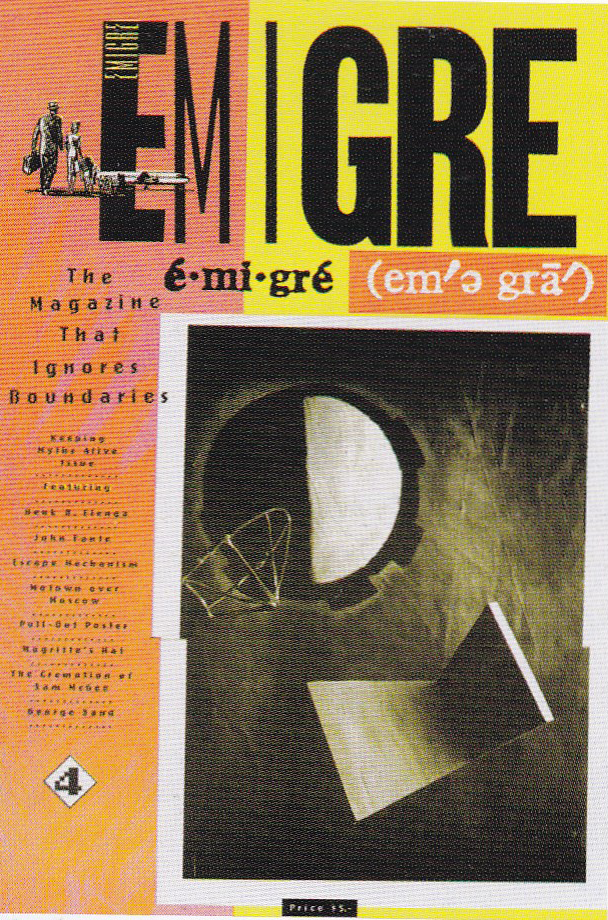

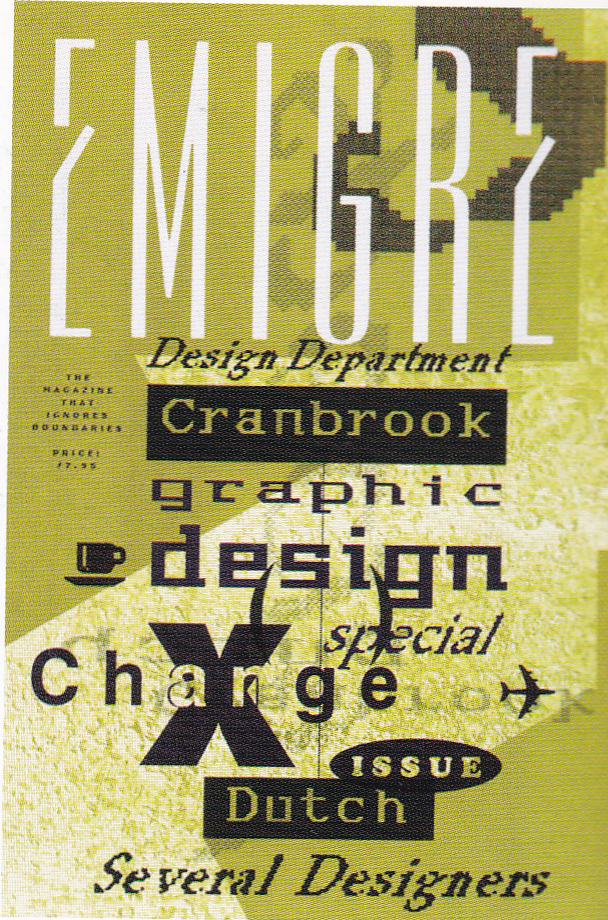

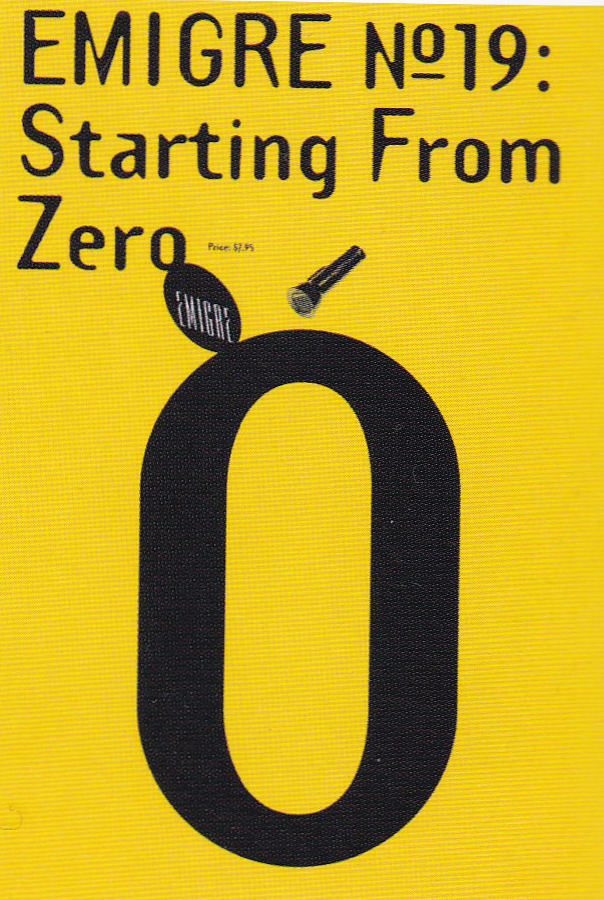

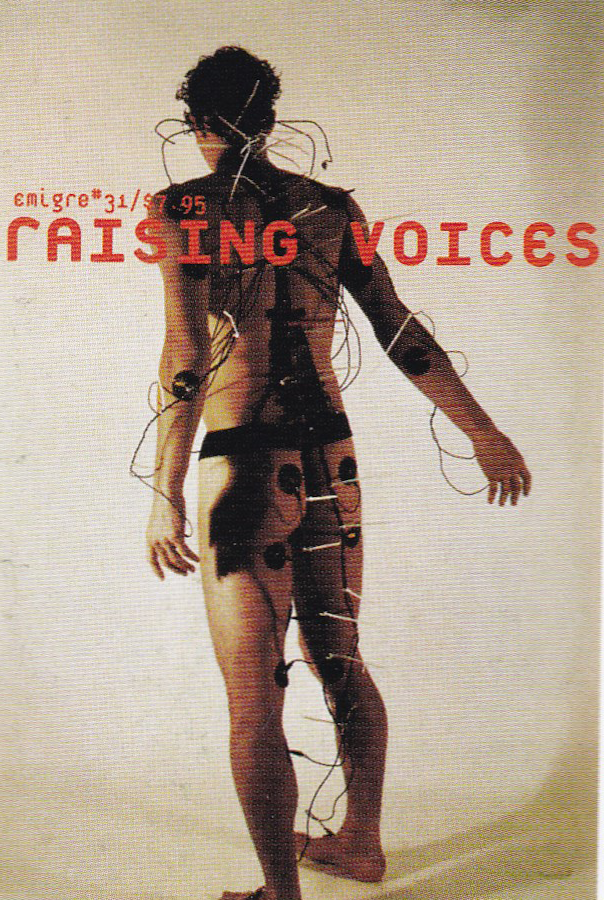

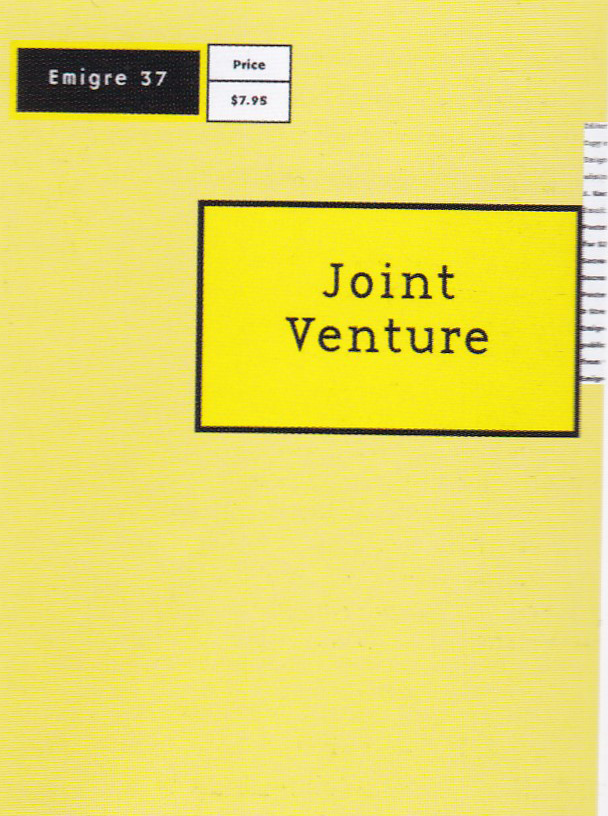

Рис. 20. Обложки журнала «Emigre», 1992-1995, Руди Ван дерЛанс

Критические нападки на типографику сопровождались расширением понятия «стиля » и переосмыслением понятия «ремесла». Журнал «Emigre (рис. 21-28), под редакцией нидерландского арт-директора Руди Ван дер Ланса, опубликовал свой первый номер в 1984 г. Журнал на протяжении нескольких десятилетий (до его закрытия в 2005 г.) задавал вопросы о релевантности типографских конвенций (рис. 29_1).

Рис. 29_1. Журнал «Emigre», 1992-1995, Руди Ван дер Ланс

Кроме того, Emirge стал примечательным, как разработчик собственных шрифтов, в которых ощущалась культурная позиция журнала. Несколько молодых шрифтовых дизайнеров присоединились к Сузанне Лико (рис. 22) и приняли участие в создании шрифтов, которые расширяли типографическое разнообразие цифрового мира.

Рис. 29_2. Шрифты, использующиеся в оформлении журнала «Emigre»: Dogma (1994) и Mrs. Eaves, Сузана Лико

Выпускник Cranbrook Academy Джефри Киди, например, создавал шрифты, отражающие постмодернистскую субъективность и часто выполнял заказы клиентов, создавая шрифт раньше, чем он становился коммерчески доступным.

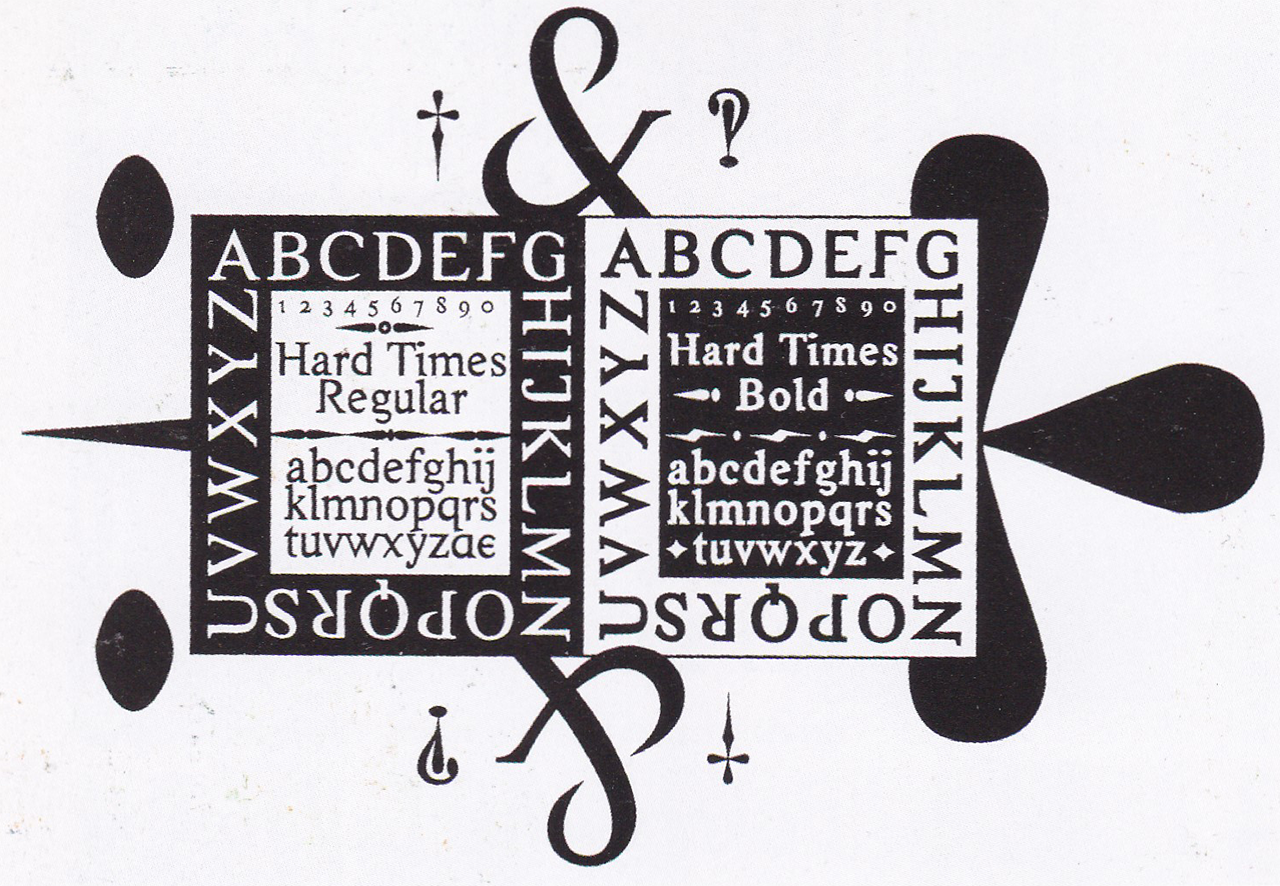

Рис. 23. Шрифт «Hard Times», Джефри Киди, 1991

На первый взгляд шрифты Киди казались разрывом с традицией и и заимствованием многих элементов из традиционой типографики. Keedy Sans, к примеру, очень напоминал Helvetica. Шрифт Киди Neo Theo отсылал к работе дизайнера De Stijl Тео Ван Досбурга. Hard Times был деривативом Times Roman (рис. 30). В интервью 1996 г. журналу Folio: The Magazine of Magazine Management, Киди говорил: «Сегодня множество людей, балующихся со шрифтами, делают это сэмплированием; они открывают обводку (outline) и оставляют почти все элементы шрифта нетронутыми, но они добавляют всего несколько вещей. Я за сэмплирование. Если дизайнер мертв, он очевидно, не получит ни цента за свою работу, так что я не вижу в этом проблемы. Несомненно, шрифт становится общественным достоянием. Но что до меня, в процессе дизайна шрифтов, я рисую линию на творении ныне живущего мастера , тем самым вторгаясь в его интеллектуальную собственность. Графические дизайнер Невилл Броди, один из основателей London's Fontsworks, обращался в создании своих шрифтов к технологиям фотографии (фонт FF Blur 1992 г.) и к истории джаза в шрифте FF Harlem 1993 г. В его шрифте Industria (1989) для журнала The Face просматривались заимствования из арт-деко. Шрифт Dead History американского графического дизайнера P. Scott Makela отсылал к семейству шрифтов, комбинирующих элементы serif и san-serif в одном и том же символе. Графический дизайнер Эд Фелла сначала работал в рекламном агентстве Детройта, а потом получил образование в Крэнбруке. Его утонченные и вместе с тем эклектичные работы отражали его жизненный путь, в них прослеживается источник его вдохновения — Детройт и Лос-Анджелес. (рис. 31-11, 31-2)

Рис.30 Writing Maschines. Anne Burdick. Сделано в рамках работы Mediawork Mamphtel Series Массачусетсткого технологического института

Рис.30 By Gone and This Work theat server No Cause Джефри Киди, 1991

Разнообразие вышеописанных шрифтов и их размещений в контексте верстки — это только малая часть из того, что достойно внимания. Обилие интересных шрифтов заставило вспомнить раннее утверждение о том, что конструктор шрифтов и дизайнер имеют голос. И этот голос бывает гораздо более значимым, чем голос автора печатающегося произведения. Шрифт может сказать о чем-то, чему нет вербального значения и даже рефлексировать над собственной историей. Под руководством Уальда, Киди и Феллы студенты Калифорнийского института искусств продвигали вернакулярную (просторечную, народную, общеупотребительную) идею. Работы того периода часто создавались для институций и были свободны от ограничений коммерческой клиентуры. Выпускники Калифорнийского института искусств (CalArts, как его сокращенно называют) и Крэнбрука, однако старались использовать такие же идеи в своей профессиональной работе для заказчиков, которые оценили интеллектуальную инициативу, обозначающие свои собственные корни для максимально быстрого решения вопросов коммуникации. Другие постмодернистские дизайнеры выбирали шрифтв и иллюстрации, которые намеренно избегали какой-либо очевидной стилистики в попытке дистанцироваться от ассоциаций с «высокой культурой» профессионального дизайна.

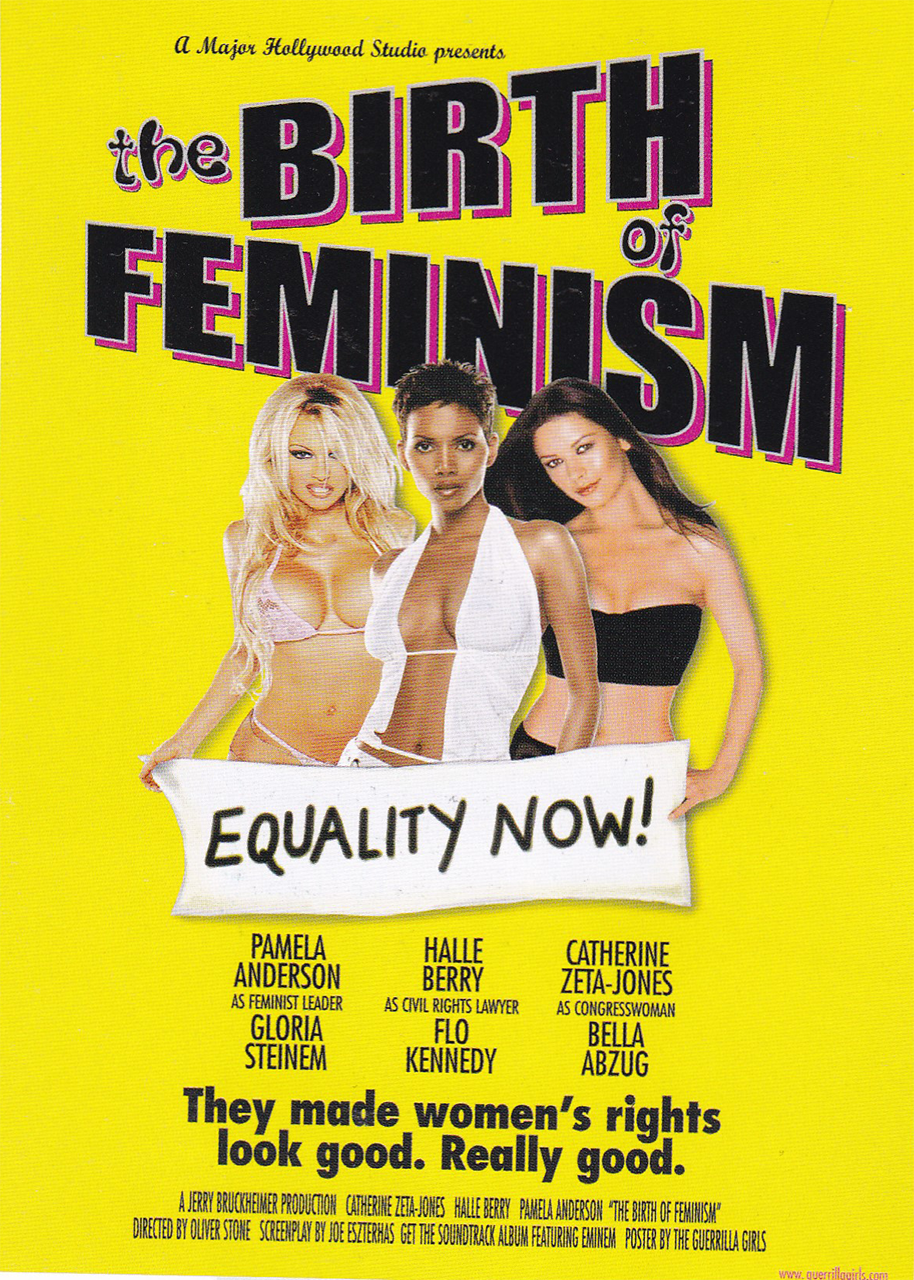

Guerilla Girls, группа радикальных американских феминистских художниц и дизайнеров работала над инфильтрацией мейнстримовских медиа высказываниями, бросающими вызов патриархальному искусству и гендерной дискриминации. Их низкобюджетная графика появлялась на боках нью-йоркских автобусов, на биллбордах и в газетах в 1980-х и 1990-х. Дизайн напоминал работы анонимных печатников, которые работали без помощи дизайнеров — подходящий подход для группы, заботящейся об анонимности своих членов и осуществляющей уличные политические акции. На рисунке 24 мы видим плакат, не подчиняющейся правилам нейтральной модерной типографики, нивелировавшей значимость культурных особенностей. Наоборот, здесь намеренно использован непритязательный язык и отсутствие дизайна для лучшего эффекта политической подрывной деятельности.

Рис. 24 The Birth of Feminism, 2000-5, Guerilla Girls

Подобным же образом американский графический дизайнер Art Chantry вдохновлялся промышленными каталогами, работами дизайнеров-самоучек и формами low-tech с ручной обработкой (рис. 6.31-6.32). Часто работая для панк- и гранж- клиентуры из индустрии рок-музыки, он создавал провокационные формы, где непочтительно сталкивал дизайн и поп-культуру - каталог инструментов, слащавые коммерческие иллюстрации из 1950-х, фантастические фильмы категории В, промышленную гравировку и вернакулярную типографику. Композиции Чантри говорят о простых, физических техниках компоновки в цифровом мире, где изображения компонуются другими способами.

Рис. 36 Penis Cop, Chantry, 1995

Во всех этих примерах важно понять, что использование вернакулярных, апроприированных или дефолтных форм — это намеренное перепрофилирование, полностью осознанный перенос значения формы из одного контекста в другой. Постмодернистское использование присвоенных форм отличалось от оригинального значения этих форм или же, как в случае точно воспроизведенной иллюстрации Кадиллака 1959г, использованной для ретро-закусочной в стиле 1950-х, сдвигались культурные стереотипы и у старой сигнификации появлялся новый контекст. Новый контекст переработанной культурной форма может быть противоречивым или сомнительным, как в случае использования Чантри каталога инструментов и «бедной» печати для рекламы богатого респектабельного музея (см. рис. 3.10), что парадоксальным образом лишь подчеркивает элитизм музеев и их аудотории. Или же коннотации в уже предложенном контексте могут расширяться, как в случае с Guerilla Girls, использующими эстетику газетных передовиц в политических сообщениях, которые проскальзывают в преобладающий формат печатных медиа, атакуя нас политическими заявлениями в виде скандальных таблоидных новостей.

В обоих случаях, с точки зрения настоящего постмодернистского этоса, эти изображения кажутся чем-то, чем они не являются.

Гиперреальность: жизнь в образе

Семиотический и структурный анализ языка как расширение модернизма, часто критикуется как неуместо «научный» и игнорирующий субъективные аспекты созания значений и материальных форм. Возникли культурные исследования, пытающиеся описать постмодернистские взаимоотношения с повседневными объектами, порождающими их институциями и социальными группами, которые в них вовлечены. Эти исследования часто фокусируются на масс-медиа и разрабатывают тематику классового общества и политико-социального контроля.

Итальянский философa Умберто Эко изучал культурное производство и обмен значениями в отношениях между производителями, объектами и потребителями. Он говорил, что мы рассматриваем объект с пяти точек зрения: как физическую субстанцию; как что-то, что выполняет какую-то функцию; как нечто, имеющую обменную ценность; как знак социального статуса; как элемент культуры, который входит в дискурс с другими элементами. Такой подход не только описывает как объекты и изображения могут иметь несколько значений, приобретающихся в ходе социальных взаимодействий, но также объясняет ценность, которая может находиться за пределами функционального предназначения объекта. Например, автомобиль является физическим объектом, который выполняет функцию движения из пункта А в пункт Б. Во многих культурах имеет значение стоимость машины и ее модель, что ассоциируется с конкретным социальным статусом. Новый седан Мерседес может стоить дороже чем Jeep, но в определенных социальных группах Мерседес менее желаемая марка. Если вы американский парень-тинейджер, в глазах других таких же тинейджеров недорогой и не очень комфортабельный джип все равно будет престижней отцовского Мерседеса. А если джип тюнингован для серьезного бездорожья, ваш статус еще больше укрепится. Значение джипа (или же трака в южных штатах) лежит уже за пределами просто средства передвижения. Здесь вступают в игру культурные стереотипы, относящие данный транспорт к «мужскому», «крутому» и «американскому».

Знаковое, символическое значение автомобиля, таким образом становится функцией социального взаимодействия. Культурная трансформация функционального продукта в символическую ценность происходит благодаря рекламе и масс-медиа. Юдифь Уильямсон, американская писательница, автор программной работы «Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising», убедительно описала как реклама создает корреляции между рекламируемым продуктом и другой системой. Парфюм, например, коррелирует с жизнью знаменитых моделей, дорогие ювелирные изделия — с романтическим отношениями, одежда — с красивым спортивным телосложением. Внешняя система и продукт сосуществуют в одном изображении. Другими словами, значение чего-либо во внешней системе (красота, романтика или атлетизм) передается продукту (парфюмерии, украшениям или спортивной одежде) через сосуществование в одной картинке.

При этом мы не узнаем ничего про мужчину и женщину, поцелуй которых имеет какое-то отношение к драгоценным металлам. Согласн Уильямсон, мы переносим это романтическое значение на ювелирные изделия за счет верстки, стиля и цвета, которые соединяют нашу пару и дорогие безделушки. В дальнейшем конкретные характеристики пары становятся существенными. Одно значение если пара среднего возраста, состоит в браке и сидит на качелях на крыльце своего дома и другое — если это восемнадцатилетние в потертых джинсах, гуляющие босиком по пляжу. В каждом из эти двух случаев изображении пары есть уже понятная система символов, но со своим конкретным значением, не таким как у другой пары.

Чувство взаимного комфорта и преодоленных вместе жизненных испытаний — часть романтики пожилой пары, в то время как молодежь просто наслаждается восхитительной первой любовью. Уильямсон пришла к тому, что взаимодействие между продуктом и какой-либо иной системой через рекламу, делает и продукт, и внешнюю ему систему равными в ценности. И если реклама подчеркивает эквивалентность между линией одежды и личными качествами звезды спорта, получается, что приобретение такой одежды делает ее хозяина более мужественным, более успешным, более здоровым — он приобретает все качества, ассоциирующиеся со спортивной celebrity. А одежда — «валюта», за которую эти качества покупаются. В Уильямсоновской концепции, это позволяет нам купить вещи, которые иначе бы никаким образом невозможно было бы купить или продать. В конце концов, продукт может быть знаком атрибутов внешней системы даже без наличия образа, относящегося к этой внешней системе.

Мы считываем значение с внешнего вида, экстерьера продукта, а не погружаясь в его сущность. За дорогой машиной стоит целый мир роскоши, также как модные кроссовки или престижный сотовый телефон выражают благополучный образ жизни. Роль стиля и образа является центральным элементом в культуре постмодерна, даже если они совсем неаккуратно отображают реальность. В «Симуляциии и симулякрах» французский теоретик Жан Бодрийар попытался определить постмодернистскую культуру как копию без оригинала. Уравнивая образ с волшебством, Бодрийар использует Диснейлэнд в качестве завершенного примера иллюзии. Воображаемый мир сконструирован, чтобы представить американскую жизнь, но делается это с негласным допущением того, что ничего этого в реальном мире нет. Если бы диснеевские аттракционы присутствовали в нашей повседневной жизни, разве мы платили бы за то, чтобы увидеть их еще раз? Но образы наподобие Main Street в Диснейлэнде запечатлеваются в нашем сознании как пример пространства, которое каждый хотел бы иметь в своем городе.

Спустя пятьдесят лет после статьи Бодрийара, Дисней продвинулся в симуляции еще дальше — во Флориде был спланирован и построен Celebration, настоящий город, призванный служить образом идеального американского поселения. Почти как в фильме «Шоу Трумэна», где персонаж, которого играет Джим Керри, вдруг обнаруживает, что его жизнь — инсценированное до мельчайших деталей реалити-шоу, которое смотрят по телевизору зрители. Celebration — воплощение простой малоэтажной Америки, которая в реальности не существует — без мусора, без преступности, без политической вражды. Онлайн-журнал Slate писал: «Celebration — это будущее, которое видит компания Disney's, будущее, нарисованное скорее Норманом Рокуэллом, нежели вышедшее из комиксов про Бака Роджерса». Бунгало с телекоммуникациями. Социальный эксперимент, предоставляющий различные жилища для различных типов людей...

Идея создателей Микки Мауса построить место для реальных людей, а не мультяшных героев, вызвала насмешки у тех, кто не разделяет диснеевский «консервативный футуризм...» В реальности же, несмотря на свои лучшие побуждения, популисты из Dysney Co. создали элитистский продукт. Нв взгляд Бодрийара, все культурные формы, весь язык абсорбируется в выразительный характер рекламы. Здесь он говорит не о рекламе буквально, а о формах, которые этой рекламой используются: мгновенные, интуитивные, но легко забывающиеся сообщения без прошлого и будущего. Социальное коллапсировало до предметов потребления, покупающихся и продающихся. Город Celebration во Флориде пытается выглядеть как идеальная версия Америки девятнадцатого века, но эта версия не имеет ни собственной реальной истории, ни эволюции, прослеживающейся в других городах. Ценности этого повеления выражаются корпорацией, его построившей, а не людьми, которые там живут и работают.

Рис. 37 Город Celebration, был основан во Флориде в 1994 г. корпорацией Walt Disney. Город без прошлого и без укоренившихся социальных традиций.

Похожим образом, средства массовой информации учат нас «взгляду» на окружающую среду, здоровый образ жизни, этническое многообразие и всему тому, что проявляется как «социальное». От этих образов не требуется быть правдивыми или укорененными в каких-либо настоящих культурных традициях. Например, согласно CNN, средняя стоимость свадьбы в Соединенных Штатах в 2005 г. составляла 30000 USD. Новобрачных убеждают в необходимости этих расходов журналы, фильмы и другие медиа, придающие публичному восприятию искусственно сформированные видение того, что происходит, когда два человека дают друг другу пожизненную клятву. Это современное представление заметно контрастирует с вековой практикой, но гарантирует потребление товаров и услуг для индустрии с оборотом в 125 млд. долларов.

Многие сегодняшние образы, которые подчеркивают нашу социальную идентичность, открыто признают важность стиля исключительно ради самого стиля. Реклама Nike редко показывает сами кроссовки. Реклама Apple iPod ничего не говорит о самом продукте, зато на колоритном фоне показывает танцующие фигуры с наушниками-вкладышами. Мы признаем, что живем в мире симуляций, и наше потребление определяется не функциональной значимостью объектов, а их стильностью. Легко заметить, что дизайн напрямую замешан в создании этих симуляций. Как создатели рекламных образов в капиталистической рекламной индустрии, нацеленной на массовое потребление, дизайнеры несут ответственность за то, что Бодрийар называл «картой, предшествующей территории», визуальной документации реальности, которая не существует, но, тем не менее, влияет на поведение и привычки людей. Важная точка здесь — не просто способность образа идеальной свадьбы продавать товары и услуги, а то, что любая будущая свадьба — финансово возможная или нет— становится образом, желательным для новобрачных. Как сотни фотографий Эйфелевой башни формируют у людей интерес к Парижу, так и эти симуляции очерчивают рамки нашего доминантного восприятия свадьбы (либо, наоборот, порождает оппозицию ко всей этой идеальной свадебной церемонии).

Дизайнеры же идут еще дальше, внося вклад не только в содержание этих образов, но и в способы, которыми люди обрабатывают их. Мы соблазняемся поверхностными представлениями, образами, которые скрывают менее привлекательные аспекты или последствия покупки, или же в этих образах нет никакой основательной реальной подоплеки. Компании, приверженные diversity уверены в том, что их предложения привлекательны для афроамериканцев, азиатов, испаноязычных людей, а также женщин, поскольку кодированные рекламные сообщения компаний не поднимают никаких вопросов, даже если коды этих образов неаккуратны либо даже вообще не соответствуют действительности. Аудитория учится принимать подобные образы как реальность либо полностью из игнорировать.

Мы отбиваем охоту к критическому мышлению о гиперреальности, которые такие образы демонстрируют, таким образом, снижая способность аудитории высказывать суждения насчет идеологии, стоящей за этими образами. Бодрийар описывал качества подобных образов как «точки, где исчезает значение и репрезентация», что делает невозможным для нас сохранять критический взгляд. Что Бодрийаровская критика постмодерна иллюстрирует наиболее ясно — то, что акт дизайна является одним из социальных продуктов и что значение продуцируемых нами образов в обществе, в котором мы живем, охватывает боле широкий диапазон целей, нежели просто продать или саботировать. Writerly — перевод введенных Р. Бартом неологизмов «Lisible и Scriptible» обозначающих традиционное прочтение текста и прочтение с творческим участием читателя. Дизайн в постмодерне бросил вызов тенденциям модерна — желанию объединения и гармонии, вере в универсальные формы рациональные системы и оптимизму по поводу вклада дизайна в социальный прогресс.

Постмодернизм же заявлял новую концепцию прочтения посредством формирующей и иллюстративной роли поп-культуры, скептицизмом относительно истины и возможности только одной трактовки значения а также работой современных медиа в плоскости культурных восприятий и ценностей. В то время как постмодернистские идеи, затронутые в нашей статье, нацелены на критику современного дизайна и размышления о роли дизайна в культуре, многие дизайнеры находят такие идеи сложными для воплощения в каких-либо созидательных стратегиях для современного общества. Вера модернистов в то, что дизайн сам по себе способен решить проблемы социальных классов или капиталистической экономики, оказалась наивной иллюзией. И пока многие дизайнеры переориентировались на большую социальную ответственность и расширяли рамки представления о том, для кого предназначен дизайн, по факту большинство клиентов для дизайнеров создавалось свободным предпринимательством.

Стилистическая трансляция постмодернистских идей во второй половине двадцатого века часто выливалась в двусмысленные формы. Многие дизайнеры считали, что их продукты должны быть ориентированы на предпочтения клиентов, а постмодернистские произведения понятны только узкой академической группе профессионалов. Во многих случаях, постмодернистский дизайн превратился в чистый стиль, потеряв то, что изначально этот стиль вдохновляло. Дизайн становится коллекцией визуальных тропов с отсутствием какой-либо реальной взаимосвязи с теоретической базой для таких форм или текстов. Тем не менее, дискурс постмодернистской теории и его отражение в развивающейся дисциплине истории дизайна, обогатил наше понимание графического дизайна как практики, движимой ценностями и имеющей очевидные последствия в культуре. Дизайнеры стали осознавать, что их выбор формы и сообщения базируется на длинной траектории идей о репрезентации и имеет последствия, выходящие далеко за пределы ситуации отдельного потребителя. Теперь мы понимаем, что дизайн — это форма культурного и социального производства. И наша концепция аудитории дизайна и ее вклада в создание значений, с каждым годом становится шире и глубже.

Верстка книг Цены на верстку Печать книг Книжные переплеты Наши работы Технические рекомендации к макетам Типографский шрифт История книгопечатания История энциклопедий Английские первопечатники Дизайн как сообщение Модернизм в дизайне