Структуралистский и семиологический подходы к дизайну

Изучение языка имеет существенное значение для графических дизайнеров, которые комбинируют художественные и языковые элементы в соответствии с социальными и культурными конвенциями. Забота о значении и о том, как оно может интерпретироваться — фундаментальна для практики графического дизайна и эстетики формы. Любое пособие по теории дизайна должно включать объяснение того, как работает язык и создаются значения.

Семиотика (или семиология по-европейски) — это изучение «жизни знаков» Дисциплина развилась в начале двадцатого века благодаря трудам лингвистов, антропологов и философов. В отличие от ученых девятнадцатого века, которых интересовало, как пришли к нам слова и как они меняются со временем, семиотики исследовали паттерны и функции повседневного языка и фундаментальные процессы, благодаря которым образуется значение. Художники, дизайнеры и типографы начала двадцатого века вырабатывали визуальный язык для амбициозной социальной жизни нового века, облекая в материальную форму идеи о взаимоотношениях между культурой, политикой, языком и знанием.

Семиотика или семиология, как правило, ассоциируются с ее отцами-основателями — Фердинандом де Соссюром и Чарльзом Сандерсом Пирсом. В настоящее время ведется работа по изучению других авторов, которые также могли повлиять на сдвиг социального пейзажа своего времени. Сложно связать работу конкретных семиотиков со специфичными движениями и разработками в истории графического дизайна или даже выделить конкретных ученых исключительно как семиотиков. Ранние попытки очертить графический дизайн в семиотических терминах предпринимались в начале 1970 –х годов. Томас Оскерс и Ханс ван Дийк, профессура графического дизайна в Road Island School of Design (RISD), посвятили большую часть своей академической карьеры построению семиотической теории дизайна, которая пыталась не только проводить критический анализ существующих тенденций, но также генерировать подходы к созданию новых форм. Сторонники теории Пирса, Оскерса и Ван Дийка структурировали учебный опыт RISD вокруг типологии знаков Пирса и его указаний по интерпретации, которую он описывал как контекст, условие и функцию знака.

Историк дизайна Джоанна Дрюкер оппонирует тем искусствоведам, которые пренебрежительно сводят весь этот фундаментальный дискурс, включающий и типографику начала двадцатого века к заметкам на полях про дискуссию между рисунком и скульптурой. Она считает типографику материальной манифестацией семиотической теории. В работе The Visible World (1994) она объясняет период типографских экспериментов между 1909 и 1923 гг. как бурный рост идей, циркулирующих среди лингвистов и антропологов, а также в изобразительном искусстве.

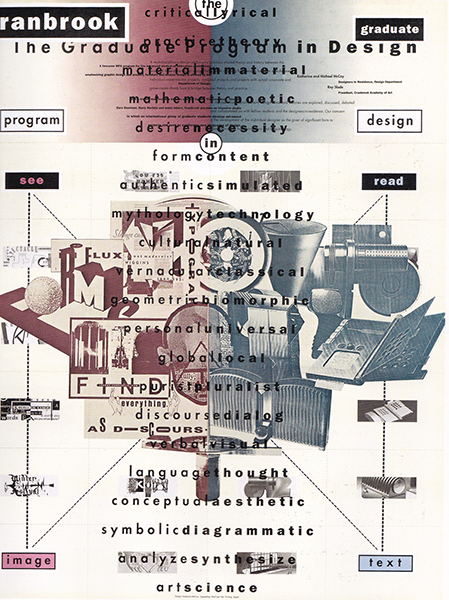

В Крэнбрукской Академии Искусств, штат Мичиган, в 1980 г. под руководством Катерины и Михаэля МакКой пост-структуралистские изыскания обратились к наследию семиотики и структурализма. Работы графического и объектного дизайна были опубликованы В Cranbrook Design: The new Discourse (1991) — документе, пытающемся транслировать языковые и литературные практики в материальную форму. Много выпускников Крэнбрука того периода продолжили изучать визуальный язык в своей профессиональной работе или же обучать своих студентов семиотическим методикам.

Фердинанд де Соссюр: рождение семиотики

На рубеже двадцатого столетия две школы — европейская и американская, занялись исследованиями природы отношений между языком и знанием. Ключевыми представителями этих школ были Фердинанд де Соссюр (1857-1913), шведский лингвист, учивший в Лозанне и американец Чарльз Сандерс Пирс (1839-1914), профессор философии логики.

Теория Соссюра, к сожалению, дошла до нас только через его посмертную публикацию «Course in General Linguistics» (1916), скомпилированную его учениками из фрагментов лекций. Подход Соссюра к изучению языка был сфокусирован на обмене значением между индивидуумами и выявлении подобий в разных языках, нежели эксцентричностей, возникающих из специфичных культур. Он рассматривал все языки как системы динамических взаимоотношений, базовым элементом которых был знак. Этот взгляд на лингвистику в корне противоречил его предшественникам девятнадцатого века, которые изучали языки как компиляцию слов, каждое из которых имело отдельное значение, произошедшее в результате исторических процессов. Язык, согласно Соссюру, может рассматриваться не только в терминах его частей (слов) и их происхождения, но и в контексте отношений между этими частями. Язык должен изучаться как структурированная система, каковой мы его, в принципе и ощущаем в настоящем. Соссюр был убежден, что любой язык является завершенным в каждый отдельный момент времени, независимо от его географии и эволюции: носитель языка может быть обескуражен тем, что происхождение слова не является ни очевидным, ни релевантным текущей коммуникации. Для примера, знание того, что слово «mop» (швабра) происходит от латинского «napkin» (mappa) неважно, если мы собираемся вытереть лужу на полу. Однако, оно становится важным, если мы просим кого-нибудь дать нам этот инструмент (швабру) или же просим человека сделать уборку, используя слово «mop» как глагол — ответ определит, кто будет вытирать лужу. Такой подход, учитывающий отношение между частями речи, позже получит название «структурализм».

Структурализм и дизайн

Антропологический подход к интерпретации и анализу человеческой активности, включая когнитивность, поведение, язык и культуру. Структурализм изучает соотношения и противоречия между элементами концептуальной системы. Соссюр отмечал, касательно лингвистического знака, что этот знак есть комбинация концепта и звука-изображения. Он считал, что это не соответствие один-к-одному между вещью и ее произнесенным именем, а отпечаток звука в нашем восприятии. Мы можем думать на языке (без разговора вслух) потому что мы имеем четкое представление о том, как звучит слово. Соссюр видел знак как сенсорное и материальное проявление только в этом отношении. Но главное достижение Соссюра в том, что он ввел в лингвистику и другие науки термины означаемого и означающего. В грубом приближении, означаемое — это персона, вещь, событие, место или концепция, вызываемая к жизни означающим. Означающее же — это звук, слово или изображение, которое вызывает в нашем восприятии означаемое, даже если они не существует в реальности. Соссюр говорит нам, что отношение между означающим и означаемым произвольное — слово C-O-W и значение «корова» в английском языке исключительно конвенционально.

Отделение физической репрезентации (означающего) от нашей умственной идеи вещи, о которой идет речь, кажется обыденным для нас сегодня. Например, это фундаментальный аспект в работе графических дизайнеров. Теоретически, типографские формы и всевозможные вариации шрифтов, размеров и т. д., композиции на листе, свойства материалов и чернил или пикселей на экране — все это нерелевантно для значения текста. Джоанна Дрюкер подтверждает важность вклада Соссюра в анализ ранней типографики двадцатого века. Она говорит, что запись была незаменимой для транскрипции сказанного слова, особенно в фонетических записях экзотических или первобытных языков, которые не обладали письменностью. Такие транскрипции не анализировались до Фердинанда де Соссюра. Соссюр уделял большое внимание графическим репрезентациям языка и причинам, в силу которых запечатленное слово господствует над изреченным. Кроме того, он изучал различие между изучением лингвистических феноменов, таких как письмо и мыслительными процессами. Например, по его словам «и по фотографии можно понять о человеке больше, нежели взглянув на его самого».

Соссюр полагал, что существуют только две системы письма — идеографическая, где каждое слово редуцировано до одного знака, который не соотносится со звучанием этого слова (например, в китайском языке) и фонетическая система, где слово складывается из последовательности знаков, которые можно произнести (например, в английском языке). Идеографическая система, по мнению Соссюра, со временем теряет свое символическое значение — большинство современных китайцев в действительности не понимают изначального идеографического смысла иероглифов своего собственного языка, при этом мысленная подстановка «звучащего» идеографического знака является меньшей проблемой для лингвистической теории нежели фонетическая система. Китайский иероглиф может выражать концепцию безотносительного того, как он произносится в различных диалектах.

Соссюр непреднамеренно изобрел метод отделения письменной формы слова от его произношения, создав тем самым почву для возникновения вопроса об изменении значения слова его графическим представлением. Соссюровская деконструкция означающего и означаемого происходила на фоне социально-политических экспериментов художников и дизайнеров.

Но к похожим теориям приходили многие лингвисты независимо от Соссюра. Работа Соссюра была инновационной и потрясающей основы в другом роде, а именно — в теории языка (language) и речи (parole). Традиционные концепции рассматривали язык как собрание слов, каждое со своим отдельным значением, которое могло меняться со временем. Соссюр же видел язык как динамическую структуру, в которой значение было предметом взаимоотношений внутри этой системы. Эти структурные элементы он назвал Language и Parole.

В терминах Соссюра, язык является набором абстрактных правил в системе, управляющей комбинацией знаков — группой общих лингвистических конвенций, адаптированных к конкретной социальной и культурной среде, позволяющей членам этой среды конструировать значения и обмениваться ими в пределах своей группы. Грамматика — пример языка. Грамматические правила могут варьироваться от языка к языку в зависимости от того, где, например, расположен субъект предложения по отношению к объекту (такие правила есть в большинстве языков).

Parole (можно перевести это слово с французского как «речь») — это индивидуальное высказывание, сделанное отдельным членом этой лингвистической группы в специфической, конкретной ситуации. Индивидуальный речевой акт среди многих бесчисленных возможных слов. Грамматика контролирует то, как эти высказывания компонуются, но индивидуальность фразе придает выбор слов, интонация, а также ситуация, в которой было сделано это высказывание. Таким образом, язык и речь (parole) всегда находятся в определенной игре, когда мы осуществляем словесную коммуникацию.

Для отношения между правилами и высказываниями есть и такое объяснение: значение слов в предложении раскрывается через некоторое время, письмо ли это или устная речь. Для знаков, из которых состоит предложение, Соссюр ввел определение синтагматической оси. Значение любого отдельного слова зависит от его горизонтальной

позиции в отношении других слов предложения.

Рассмотрим пример ниже: Собака кусает человека

Субъект -> глагол -> объект

Набор лингвистических правил в русском и английских языках делает собаку субъектом, а человека — объектом. Эта конвенция (синтагматическое отношение между субъектом и объектом, разделенное глаголом, обозначающим действие) устраняет неоднозначность в вопросе кто кого кусает. Отношения диахроническое и горизонтальное (одно слово следует за другим в разговорном или письменном варианте). Значение, таким образом, возникает из позиции слов в предложении, а не только из слов как таковых.

Синтагматическая ось, синтаксис

Горизонтальные отношения между словами в предложении. Синтаксис предложения — это специфическая аранжировка или упорядочивание слов с соответствии с грамматическими правилами заданной языковой системы. Значение устанавливается не только выбором слова, но и его местоположением в предложении. Отношение между словами в синтагматической оси диахроническое.

Диахрония. Последовательность и изменение во времени устной и письменной речи.

Соссюр отмечал, что синтаксис также удерживает релевантность организации изображений в визуальном пространстве (например, при просмотре картин) также как и типографика. В изобразительных искусствах мы всегда обращаем внимание на элементы композиции. Когда мы компонуем графические и типографские элементы на странице, собираем эти страницы в книгу или же делаем web-странички для сайта или монтируем видео — мы не гарантированы от того, что получится плохая композиция хороших фотографий.

Еще одна заслуга Фердинанда де Соссюра — случайное обоснование того, что может использоваться в современных исследованиях стиля и локуса значения. Он полагал, что наряду с расположением слов в предложении, мы делаем специфичный выбор из множества возможных слов, обозначающих персону, концепцию или вещь. Набор слов-ассоциаций конституирует то, что мы называем парадигматической или ассоциативной осью. Отношения в этом случае являются вертикальными или синхроническими: одновременно для нас доступны все подходящие слова, но мы интерпретируем значение предложения не только на основании одного выбранного слова, но и принимая во внимание другие возможные слова, которые могли бы быть в предложении, но не были выбраны для него.

- персона (person)

- мальчик (boy)

- парень (guy)

- чувак (dude)

- мужчина (male)

- Собака кусает человека (The dog bites the man)

В этом примере выбор слова «человек» был сделан из других вариантов, резонных, но слишком грубо эквивалентных либо слишком различных по смыслу, чтобы стоять на том месте предложения, где предполагается. Зная, что это не мальчик, мы делаем предположение, что покусанная собакой персона была взрослой. Также мы знаем пол покусанного — это мужчина, но вряд ли автор стал бы актуализировать «male». А если бы было выбрано слэнговое слово «dude», автор, скорее бы добавил дополнительную информацию к значению предложения. Таким образом, мы только что разобрали пример parole — конкретное использование определенных слов в определенное время. Все возможные слова, которые могут быть использованы для обозначения объекта и которые могут резонно появиться в одной и той же позиции предложения, одновременно доступны для сознания читателя в одно и то же время. Различия в значении этих слов не зависит от их горизонтальной позиции в предложении, и предпочтение одного слова другому — весьма существенная вещь для общего смысла предложения.

Атака синтаксиса

Ранние модернистские движения в искусстве и дизайне принимали идею от том, что трансформация символических систем — это политический и социальный акт, и новая эстетика языка сможет изменить мир к лучшему (см. стр. 136).14 Конвенциональное соотношение между формой и содержанием стало произвольным и явилось предметом для дискуссий, что признавалось ранними трудами по семиотике. Материальная природа художественных форм могла трансформировать базовые представления о том, что значат вещи. Хотя многие визуальные эксперименты проводились дизайнерами на аспектах повседневной жизни (дома, фабрики, мебель, реклама, литературные журналы и т.д.), большинство этих художников и дизайнеров стремились создать поэтический визуальный язык, который поднялся бы над утилитарным или просто функциональным обменом значениями. Если фрагмент фурнитуры, политическая монография или здание смогут воплощать качества поэзии, это поможет внести в обыденную жизнь трансцендентный статус искусства. И жизнь станет лучше — гармоничней, сознательней — как прямой результат визуальных и пространственных элементов, вещей и атрибутов вокруг нас. Множество авангардных дизайнерских работ первых десятилетий двадцатого века расшатывали конвенциональный порядок в изобразительных традициях именно для достижения такого идеального мира.

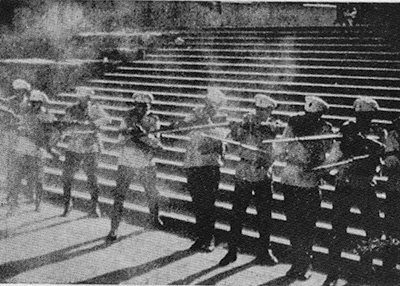

Например, русский теоретик кино и режиссер Сергей Эйзенштейн (1898-1948) для достижения максимальной экспрессии создавал фильмы с последовательностями изображений, напоминающих синтагматическую ось в терминологии Соссюра. Для Эйзенштейна базовой единицей фильма была фотография, которая впоследствии будет смонтирована с другими фрагментами, чтобы достичь экспрессии и необходимого ритма. Эта техника получила название коллизионный монтаж (в англоязычной литературе), а в русских источниках она называется «монтаж аттракционов», что указывает на театральность метода.

Кадры из кинофильма «Броненосец «Потемкин», 1925, Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948).

Кадры из кинофильма «Броненосец «Потемкин», 1925, Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948).

Кадры из кинофильма «Броненосец «Потемкин» (солдатские штыки), 1925, Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948).

Кадры из кинофильма «Броненосец «Потемкин» (убитая женщина), 1925, Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948).

Энзейштейн запечатлевал сцены и объекты с различных ракурсов, меняя освещение, с различной жестикуляцией актеров. Затем он собирал в монтаже оптимальную последовательность. Режиссер понимал, что третье значение возникает из соприкосновения двух любых изображений, и его значение отличается от присущего этим изображениям по отдельности. Экспериментальные фильмы Эйзенштейна предшествовали семиотическим публикациям Фердинанда де Соссюра. Несмотря на это, он интуитивно усвоил принцип синтагматической оси как последовательности знаков, в точности выражающей смысл благодаря тому, что компоненты высказывания расположены в определенном порядке. Зрители начала двадцатых годов, не знакомые с такой техникой редактирования, находились под воздействием иллюзии, что фильмы Эйзенштейна — это документальная съемка одной длящейся акции, нежели компиляция из различных сцен. Сегодня же мы отдаем должное такому новаторству в монтаже экспрессивных сцен Эйзенштейна.

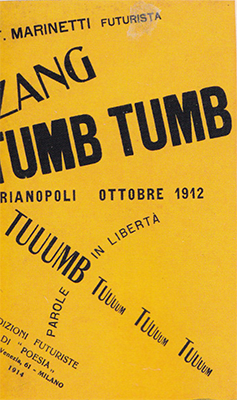

В искусстве печатного дизайна и литературных экспериментов заметный интерес представляют работы итальянского футуриста Филиппо Томазо Маринетти (1876-1944). (рис. 4.2-4.3). Он сломал традиционные линейные линейные структуры типографского дизайна во имя своего интереса к "скорости, одновременности и ощущений" 15. Эти концепты были в русле модернистских идей индустриального роста в двадцатом столетии.

Рис. 4.2. Apres la Marine, 1914, Филиппо Маринетти (1976-1944), Лондонская Библиотека

Рис. 4.3. Zang Tumb Tumb, 1914, Филиппо Маринетти, Лондонская библиотека

Дрюкер описывала Маринетти как «привносящего диакритические и математические отметки [небольшие нотации в словоформах, которые объясняют нам, как их произносить] в последовательность алфавитных символов , что являлось частью его атаки на ординарный синтаксис». Эти пометки отражали восхищение Маринетти машинами — изменение в порядке вербального языка ради чего-то более механического — и укрепляли его в достижении цели ниспровержения романтических авторов, которые, по мнению футуристов, безнадежно застряли в сентиментальном прошлом. Все это достигалось разрушением обычного процесса чтения текстов.

Футуристы и дадаисты искали способы переопределить опыт чтения, «пробудить» аудиторию к более критическому прочтению текстов. Свободно обращаясь с субъектом текста путем манипуляции чистыми типографскими формами, эти типографы и поэты начала двадцатого века как могли ломали социально детерминированные структуры и правила языка. В случае дадаистов, нарушение типографских конвенций было призвано возмутить самодовольный upper class. Футуристы были менее антагонистичны в поведении, но верили, что визуальная форма языка может выражать новые, времена, а не рефлексию о социальной реальности.

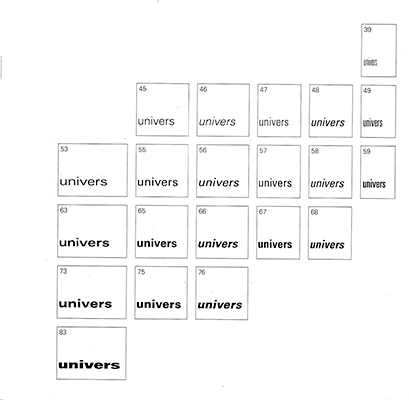

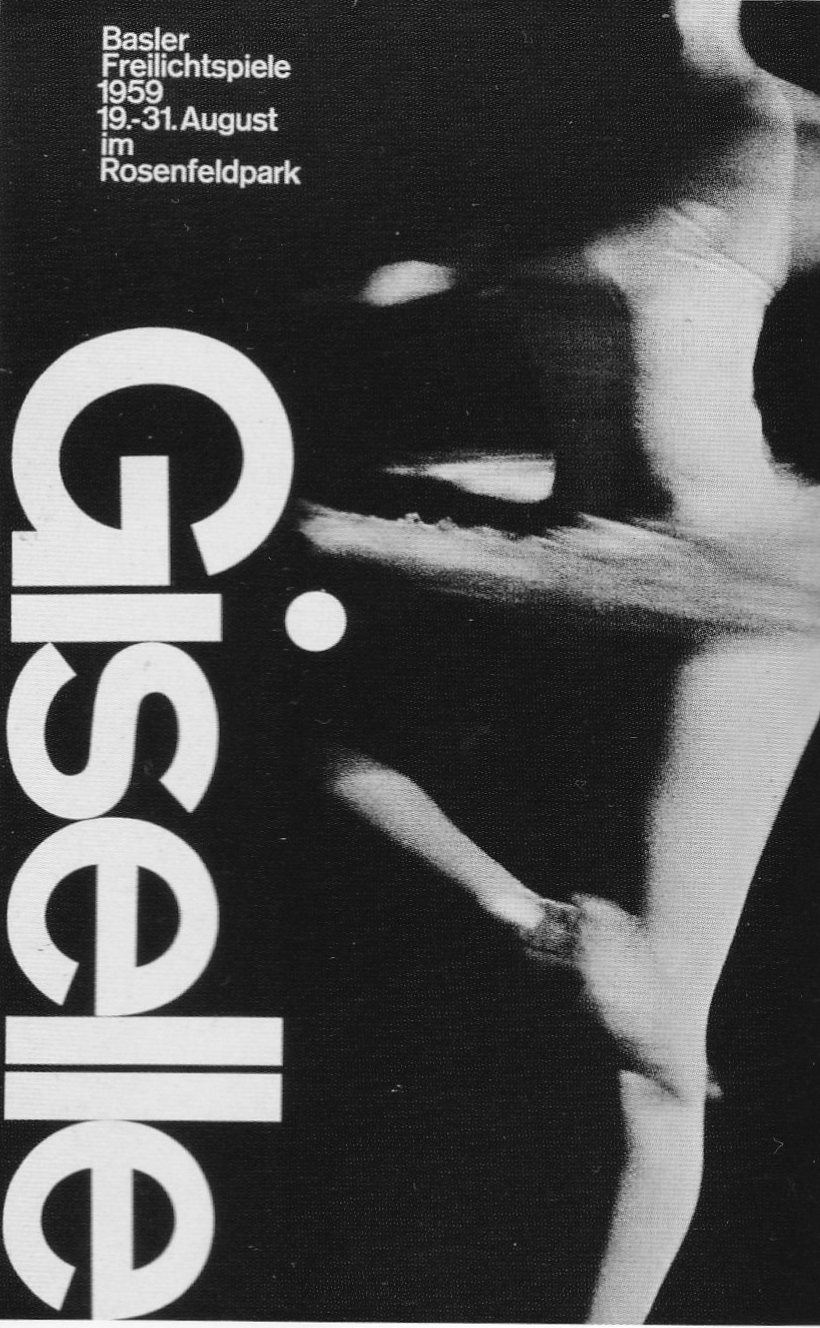

Типографские и художественные эксперименты 1980-1990-х годов также стремились подорвать конвенциональную грамматику элементов на печатных страницах. Но здесь целью их нападения были формальные системы позднего модернизма, с их рациональностью и математической логикой. Interational Typographic Style был разработан в 1950-х годах в Швейцарии и был весьма популярен вплоть до 1970-х годов. «Швейцарский стиль» формализовал правила организации элементов в композиции. Сетки контролировали пропорции и выключку текста и графики, разделяя страницу на части с содержанием и пустое пространство). В ограниченном наборе изысканных шрифтов (рис. 4.7) все было тщательно выверено — пропорции, толщина линий, варианты начертания. Такая система гарантировала визуальную гармонию разнородных элементов в пределах композиции и ясную иерархию информационных компонентов. Тем не менее, плакат, посвященный балету, вполне мог рекламировать, например, элитную фурнитуру или еще что-нибудь (рис. 4.8).

Рис. 4.7. Семейство шрифтов Universe Алана Фрутигера (1928)

Жизель, Basler Freilichtspiele, 1959. Armin Hofmann (1920), фотолитография, музей в Цюрихе, графическая коллекция.

Модернистский подход предполагает презумпцию единственной авторской интерпретации, а роль дизайнера — транслировать сообщение в визуальную форму, используя контраст и модульные сетки для достижения нужного впечатления у адресата. Проницательный зритель поймет виртуозность типографики и изображения в этих работах. У этого подхода есть и отрицательная сторона — полное доминирование грамматических, языковых форм оставляет немного места для индивидуального дизайнерского высказывания и ответа на проблематику, отраженную в контенте. Во многих случаях, система аранжировки элементов заслоняет конкретное значение самих этих элементов.

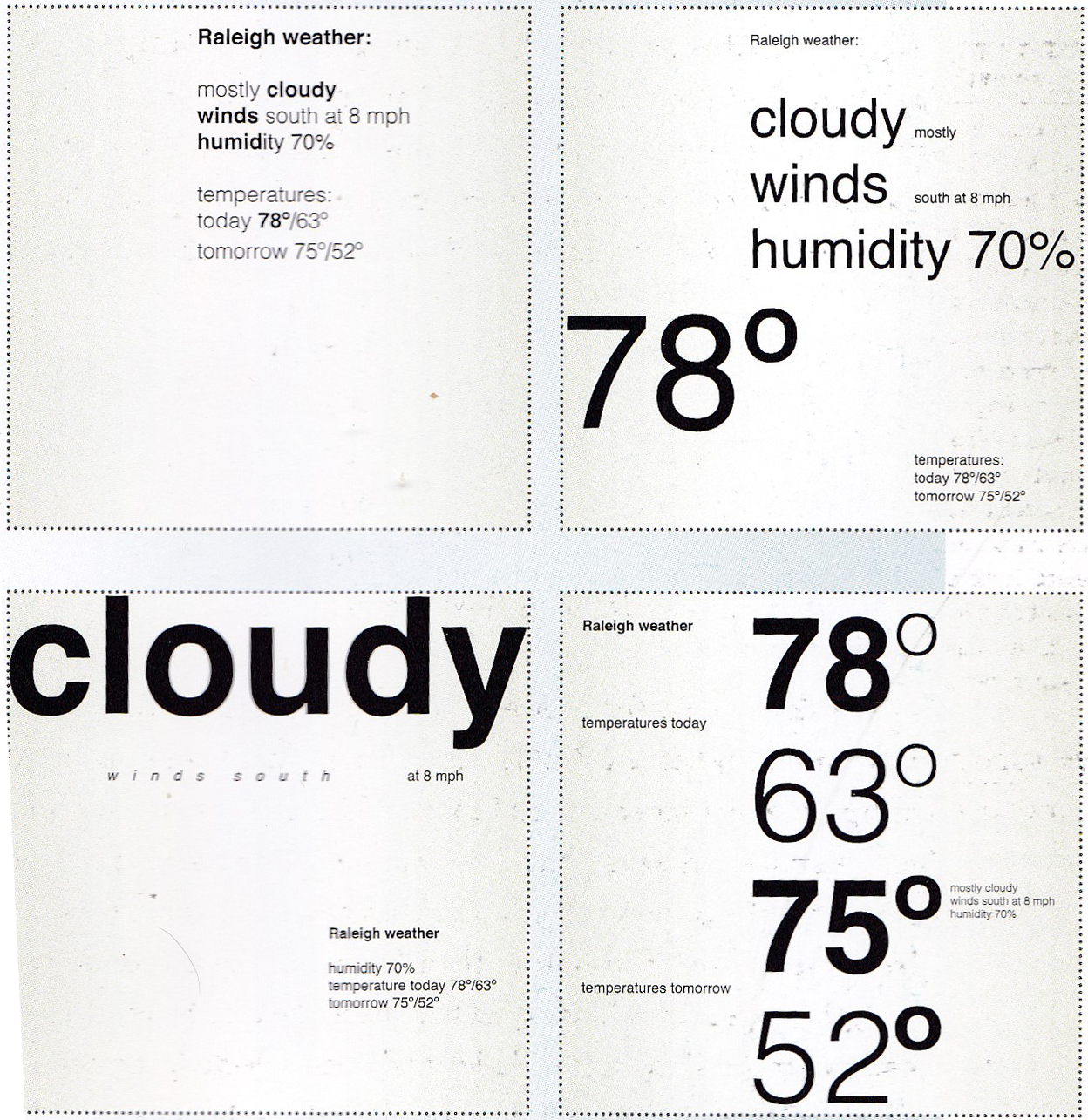

Знаменитое упражнение Дана Фридмана по составлению прогноза погоды разными шрифтовыми композициям

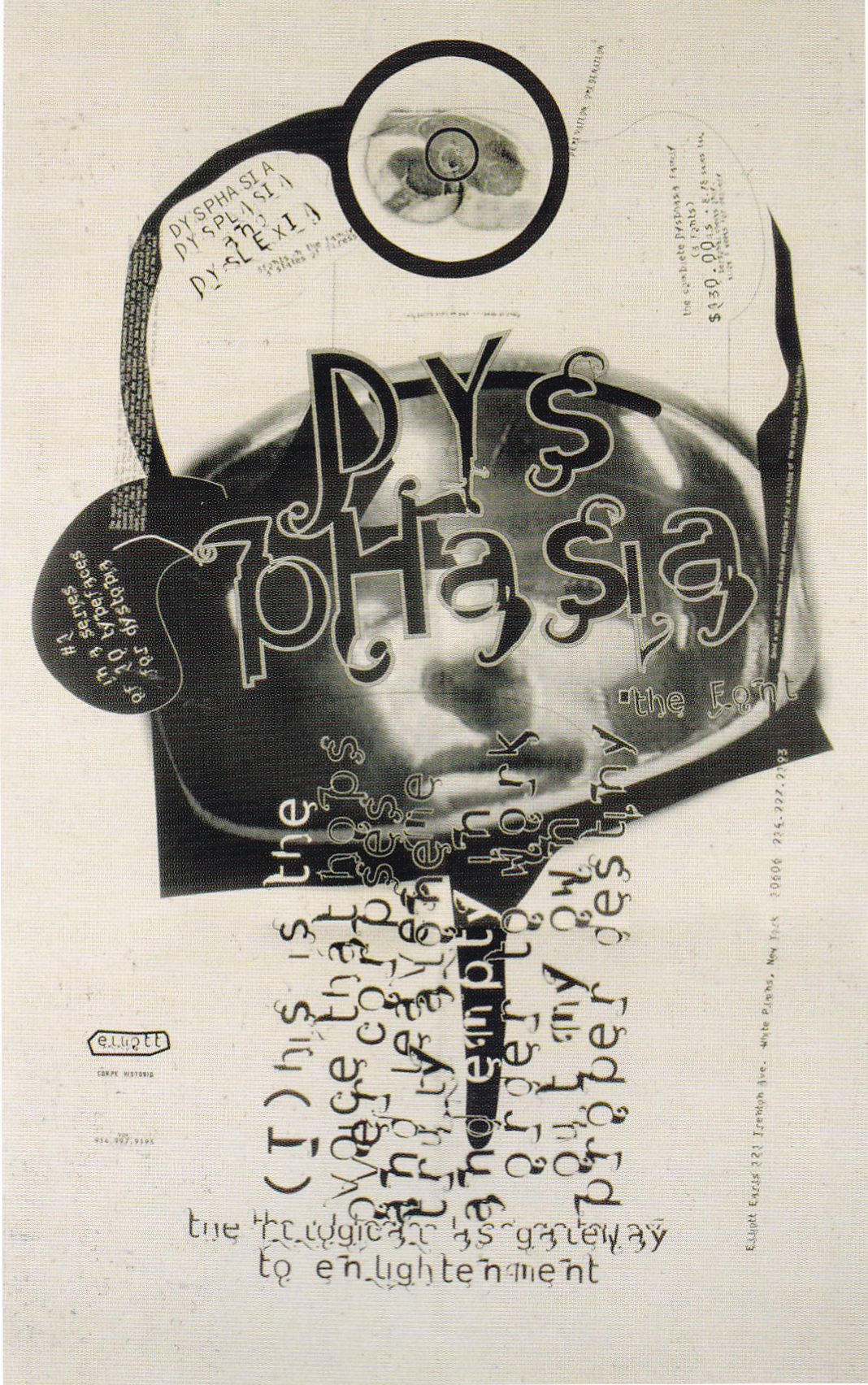

Рис. 4.10. Dysphasia, 1995 Elliot Peter Earls

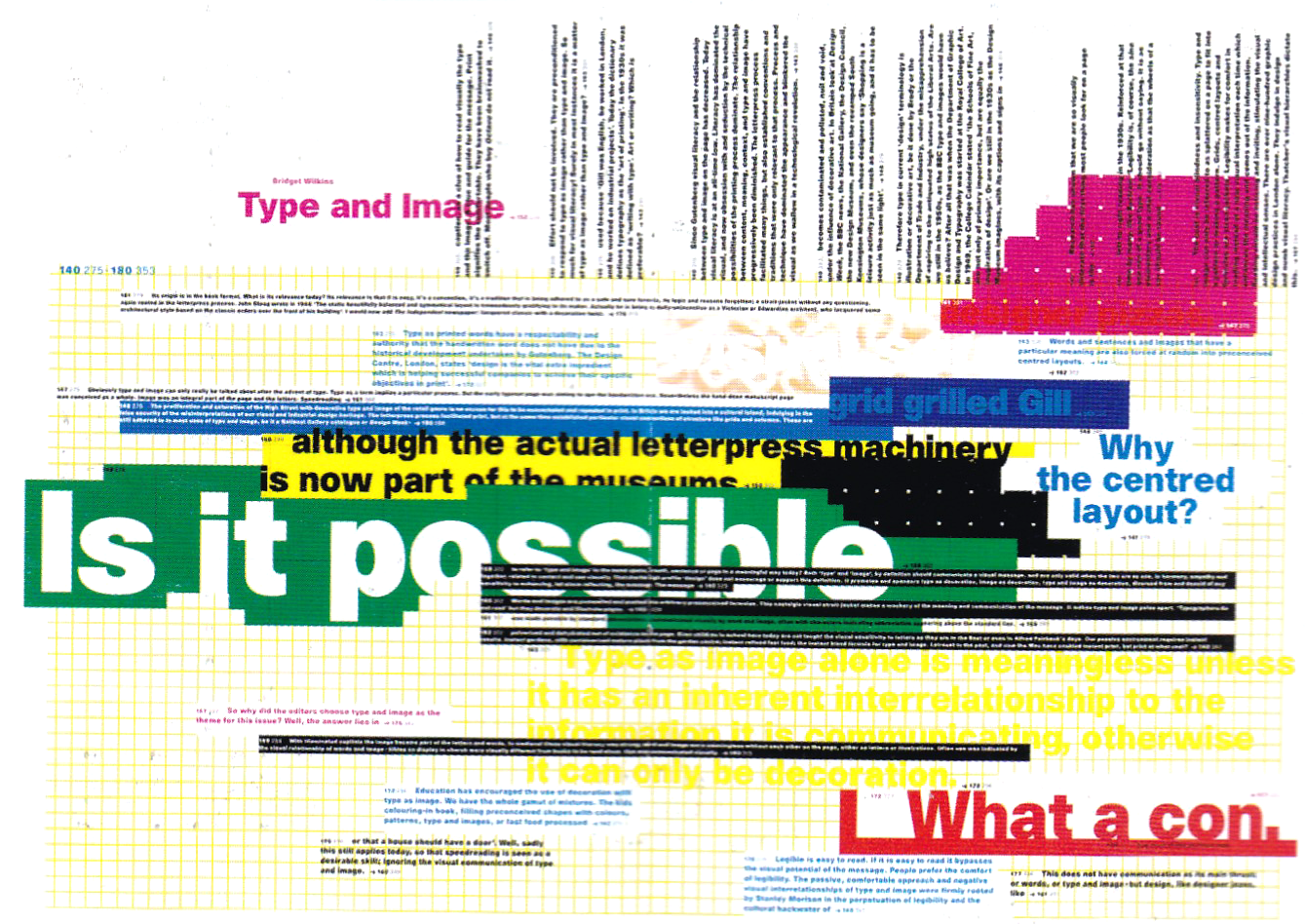

Рис Spread from octavo, выпуск 7, 1990

Рис. 4.13. Плакат Академии Искусств Крэнбрука, 1989, Katherine McCoy

Экспериментальные композиции конца двадцатого века стремились уйти от иерархий типографских компонентов. Размещая элементы (рис. 4.10-4.13), художники нисколько не заботились об этой иерархии и допускали множество интерпретаций, возникающих у зрителей. По контрасту с модернистским положением о создании значения автором произведения, в более поздних работах прослеживалась амбивалентность и плюрализм. Профессор Katherine McCoy и студент David Frey из Академии Искусств Крэнбрука так описывали эти эксперименты в статье «Typography as Discourse», 1980:

Объективная коммуникация расширяется отвергнутыми значениями, скрытыми историями и альтернативными интерпретациями... Это интерактивный процесс, возвещающий появление нашей информационной экономики, в которой значение также важно, как материалы. Эти эксперименты конца двадцатого века положили начало пост-структуралистским интерпретациям в дизайне и бросили вызов тому, что расценивалось художниками как «тирания модернистского синтаксиса».

Верстка книг Цены на верстку Печать книг Книжные переплеты Наши работы Технические рекомендации к макетам Типографский шрифт История книгопечатания История энциклопедий Английские первопечатники Дизайн как сообщение Модернизм в дизайне